アトリエ日記

次代を担う若き電気工事士に贈る

――散文集

電気工事士は紳士であれ ―Be a gentlemanly electrician

【礼儀や協調性に重きを置いた、紳士たる電気工事士を目指す】

小生から教えることはできませんが、共に学んでいきましょう。

vol.76

■未来の電気工事士たちへ vol.76

【 協働 】

協働という言葉を意識したのは、建築家・谷口吉生氏の文章からだったと思う。

氏曰く、建築家一人の力だけでは建築は出来ず、技術コンサルタントや研究所のスタッフ、施工担当者との協働を通して実現するという趣旨だ。

小生も現場で幹線ケーブル2,000m、弱電ケーブル1,000mを入線したところだ。これは電気JVチーム皆と協働した結果、出来たものだ。

一つの建物を皆で造る。

この必達の目標に関しては、発注機関、技術コンサルタント、監理者、建築JV、機械設備JVとベクトルが同じだ。

最もミクロな円が電気JVチーム、少し円を広げると建築JV・機械JV、さらに円を広げると監理者、最もマクロな円は発注機関や技術コンサルタント。

大小さまざまな円の関係者と協働することで、建物が実現できると思う。

互いの強みを発揮し、弱点を補い合い、問題を解決していく中で目標の達成を図る。

助けてもらった時は感謝を忘れず、お互い協力し、目標を必ず成し遂げよう!

vol.75

■未来の電気工事士たちへ vol.75

【 現場 ONE TEAM 】

困難な現場にどう対応していくか。

自分に出来る最善は尽くし、あとは仲間(チーム)を信じて任せる。

想定の進捗率が70/100だったとしても、その日のベストを尽くして情熱的に取り組む。

現場の取合いで100/100が求められる場合は、残業してでも結果を出す。

残業が難しい環境では、前段取りをおこない120/100の意気込みで臨み、多少の余裕をもって取り組む。

同じ釜の飯を食べて、現場を乗り越えた仲間の笑顔は最高だし、恵まれた環境にあると言えます。

仲間を信じて、追い詰められても最後まで諦めない。

もう駄目だと思った時が、「仕事」の始まり。

安全を最優先とし、ご安全に!

vol.74

■未来の電気工事士たちへ vol.74

【 学問より実行 】

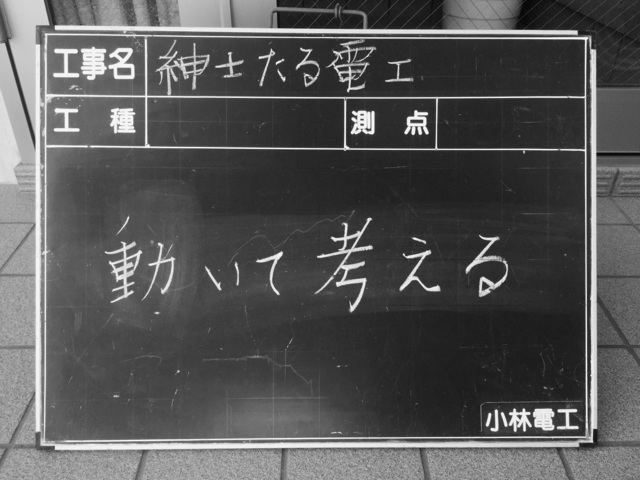

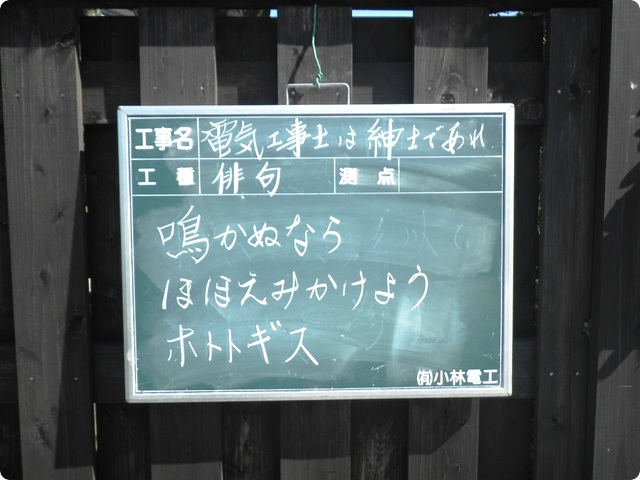

写真管理で使用する工事黒板は、チョークで書くアナログ的なものから電子黒板に主役が移りつつあります。

電子黒板は天候の影響を受けず、デジタル文字は撮影者を問わず非常に見やすいです。

その一方で筆者の個性が失われました。いわゆる電子メールと手紙にも同じ事がいえます。

前置きが長くなりましたが、今回も板書にてお伝えいたします。

これは新渡戸稲造の言葉ですが、知識の詰め込みで頭でっかちにならず、実際に現場で試してみて検証することが大事であると小生は解釈しています。

知識や理論をベースに、現場で実行してみる。

想定の結果が得られなければ素直に改善し、再び実行してみる。

その積み重ねが知見となり、スキルとなって会得できます。

「学んだら、試す」

フットワークを軽く動きましょう。ご安全に!

vol.73

■未来の電気工事士たちへ vol.73

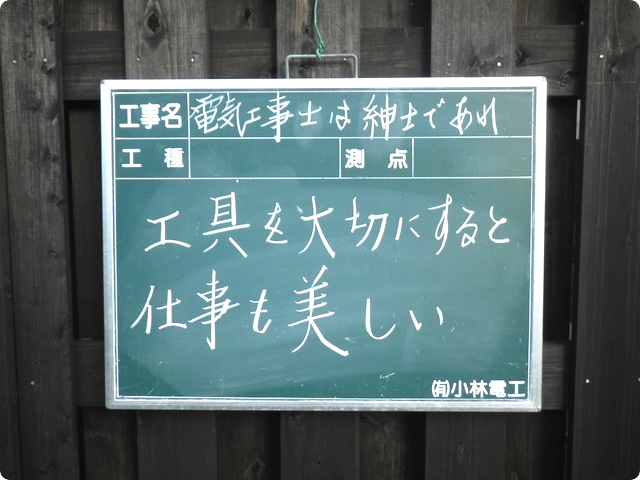

【 工具はパートナー 】

工具なくして施工性の向上はあり得ません。

業務では様々な工具を適正に応じて使い分けています。錆が付いていたり、グリースの充填不足など、使いたい時に機能を100%発揮できなければ作業に遅れが生じます。

工事の合間など手が空いた時に、しっかり手入れをしておきましょう。習慣化が大事です。

工具に限らずモノは大切に扱うよう心掛けています。手入れをしながら長く使いたいですね。

バネや刃先など、経年劣化や消耗などで痛んだ部分は、修理して使い続ける。

そうすることで愛着も湧きますし、モノを大切に長く使う行為としての美しさが、人の心を豊かにしてくれると考えています。

勿論、絶縁性能が落ちて修理もできない場合は新しいのに買い換えましょう。

今回はここまで。ご安全に!

vol.72

■未来の電気工事士たちへ vol.72

【 準備工 】

COVID-19、その影響は電気工事業界にも及んでいます。

設備投資の見送りによる工事延期や発注製品の納期未定など、しわ寄せが徐々に波及してきています。

計画や段取りが思うように組めない状況のなか、準備だけは怠らないようにしましょう。

納期回答が出たら即対応できるよう緊張感を持ち続け、準備万端にしておく事が肝要です。

予定は未定で空振りするかもしれませんが、常に心は現場と一体。

自身の力ではどうすることもできない納期問題などでも、チームを信じて最善を尽くし、いつでも動ける準備だけはしておきましょう。

最優先事項は「安全」ということも見落とさずに。ご安全に!

vol.71

■未来の電気工事士たちへ vol.71

【 雲の上は晴れ 夜の次は朝 】

「窓を開け、空を見上げると曇りだった。」

ノーベル文学賞作家である川端康成著『雪国』における冒頭の一節「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。」へのオマージュで始めてみました。

クールにきめてはみましたが、何となく小生の心はどんよりしています。

コロナ禍でマスクを着用したままの現場作業に息苦しさを感じつつも、日々の業務をこなしています。

オフの朝、一眼レフを携え、雲が覆い隠す空を見上げて「天使のはしご※1」の出現に期待をよせる小生。

ここで一つ言えることは、雲の上はいつも晴れているという事実。

暗ければ明かりを灯そう。

電灯設備工事は私たち電気工事業界の十八番であり、社会もココロも明るくするために出来ることは少々無理してでもやる気概を持ちましょう。

COVID-19。絶対に克服し、清々しい朝を迎えるために共にやりましょう、電工たる誇り高き仲間達よ。

※1 天使のはしご:雲の切れ間から太陽の光が漏れ、地上に降り注ぐ現象の俗称。薄明光線(はくめいこうせん)と呼ばれる自然現象。

vol.70

■未来の電気工事士たちへ vol.70

【 無色の紙 新しいキャンバス 】

引退。それは誰にでも何時かは訪れるキャリアの節目。

先日、小生が挨拶すると、一人の先達が煙草を燻らせながら笑顔で応えてくれました。数か月後には引退を控えている方です。

その表情は、これまでの充実かつ重圧な仕事を熟してこられた男の顔でした。良い意味で疲れがにじみ、またホッとした表情です。

永い年月をかけて蓄積してきた仕事の知識と経験、それらは置き土産として渡すことはできません。

次世代を生きる手前共に出来ることは、これまで先達から吸収した技術や知識を仕事に活かしていくことです。

個性を持ちつつも素直に教えを請い、学び続ける。教えを乞うことは恥ではなく、仕事を収めていくための手段です。

新しいキャンバスに絵を描いていくように、知識の引き出しを増やしていきましょう。

オランダ出身の画家ピエト・モンドリアンの描いた三原色で構成された絵画に例えると、基本となる技術と知識をベースとし、構成と組み合わせでいかなる現場にも対応できるよう実力を養う。

職人とは技術力。基本なきところに応用無し。

今日も一日、ご安全に!

vol.69

■未来の電気工事士たちへ vol.69

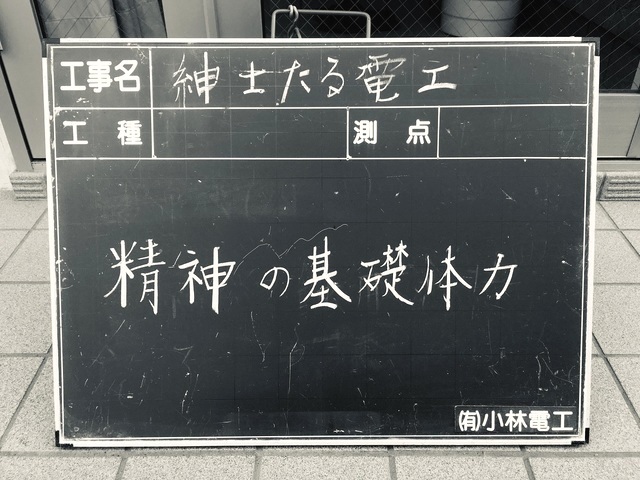

【 精神の基礎体力 】

一流アスリートがフィジカルとメンタル、両者をバランスよく鍛えるように、体力と同じく重要なのが精神力です。

弊社が工事でお世話になった高等学校で、在校生に対して現場見学会をおこなう機会がありました。

工事期間中、生徒が体育の授業や部活動でランニングする姿をよく目にしていた事もあり、見学会では「心の筋力トレーニング」の必要性も話しました。

「卒業までの残りの時間、何かやるべき事はありますか」という質問に対する回答として、基礎体力をつける事と並行して心の筋トレを習慣化してみてはどうかという話をしました。

具体的には、図書館を活用し読書の習慣をつけること。

世界中の賢者や先達が一生をかけて培った経験が一冊の本にまとめられており、どのようにして問題に対処してきたかを知ることができます。

知識を自分の引き出しにストックしておき、いつでも出せるよう整理しておけば、いつか役に立つことがあるはずです。

心の筋トレで、精神の基礎体力もつけましょう。

vol.68

■未来の電気工事士たちへ vol.68

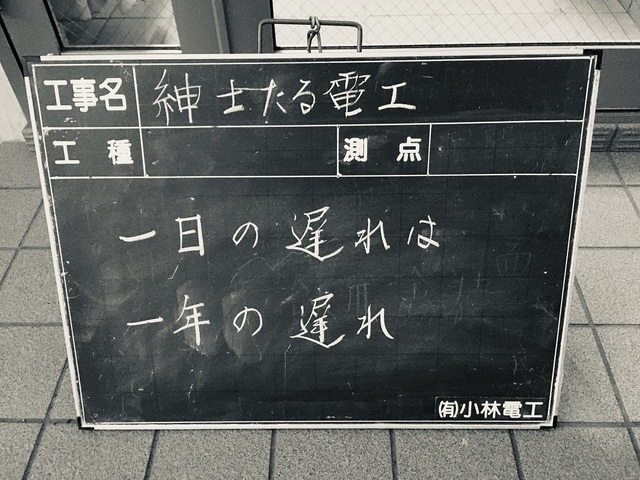

【 一日の遅れは、一年の遅れ 】

出典:松下幸之助 語録

仕事が複数重なり、にっちもさっちも行かなくなった時、どのように対処すべきか。

各々のプロジェクト現場において、工程の手戻りや作業の二度手間は避け、効率良く工事を進めていくことが求められます。

最小限の工数で完工することが理想ではありますが、仕様変更や他業種との取合い等、ロスがでることは世の常です。

「現場は生きもの」とはよく言われますが、打合せや調整を密におこない、練りに練った工程で現場に挑む。

その積み重ねで蓄えられる力こそが、本当の意味での実力となり得るはずです。

自分の失敗は率直に認め関係業者にフォローをお願いし、真剣に現場に挑み続ける。

理不尽な要求も時にはあるのが現実です。

自分の頭で考えることを習慣化し、数々の修羅場を乗り越えてこられた方々に助言を求め、解決していくしか道はありません。

その日の問題は、その日の内に手をつける。

問題の先延ばしは、感覚的に大幅な遅れとなり得るし、時には手遅れになるかもしれません。

スムーズに現場が進むのは、力量がある管理者や職人の証。

何事も取りあえずは5分考える習慣をつけ、流れをつかみ、波に乗りましょう。

小生もふんどしを締めなおします。ご安全に!

vol.67

■未来の電気工事士たちへ vol.67

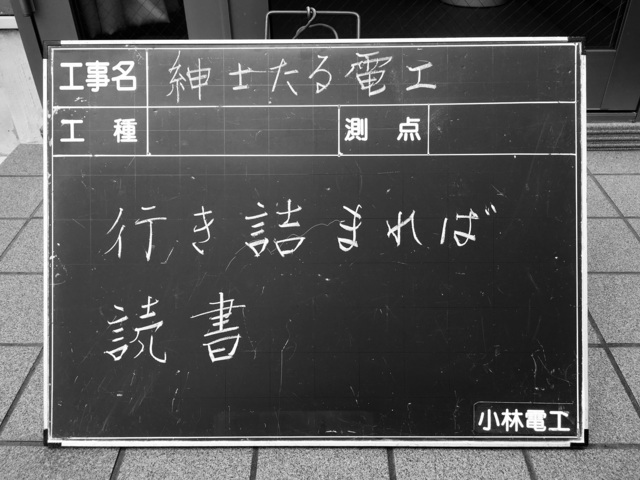

【 行き詰れば読書 】

仕事に行き詰まり、打開策が見えない。

現時点で考え得る事は考え尽くしたが、次の一手が打てない。

上司に助言を求める事ができない。

自分で乗り越えるしかない場合、本を読んでみてはどうか。

本には文明の始まりから現代まで、古今東西の出来事と問題解決にあたった先人の知恵、人生の荒波を渡っている先達の生き様など、あらゆる歴史が詰まっています。

賢者が一生をかけて培った哲学や人生経験が、貴殿の問題にヒントをくれるはずです。

スポーツで体力をつけるように読書で精神力を養う。

読書の習慣をつけて知識の本棚を作っておく。本棚の知識を複数練って知恵とし、問題解決につなげていきましょう。

上司の本棚は相当に大きい。ゆえに問題に対し様々な解決策を講じることができるのです。

心の体幹トレーニング、読書をルーティンに取り入れましょう!

vol.66

■未来の電気工事士たちへ vol.66

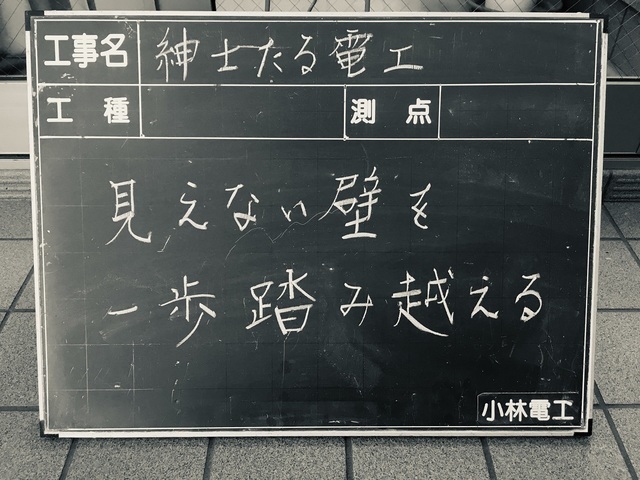

【 見えない壁を一歩踏み越える 】

腰が重い。やるべき業務に手が付けられない。

まるで厚さ200mm、高さ5mにおよぶ鉄筋コンクリートの重厚な壁が、行くてを阻むようそびえているよう感じられる日があります。

容易に壊すことも諦めさせる重厚な壁。

その壁はネガティブな想像が造り出した幻想に過ぎません。

子どもが何気なく踏み出す最初の一歩。

人生経験が少ないため、プレッシャーを感じることなく踏み出す一歩。

この子鹿のような初めの一歩が、責任という重圧を背負った巨象の踏み込む一歩に勝るのです。

見えない壁とは幻想。

鉄筋が組まれる前、型枠が建て込まれる前、墨出しが終わるまでの時間を思考に費やし、歩きやすい状態の捨コン※1上へ最初の一歩を踏み出すのです。

小生の場合(ヴェネツィア編 ,Italy)

その荘厳な壁が Tadao Ando氏の建築作品であれば、打ち放しコンクリートの美しさに固唾を呑み、

均整のとれたセパ※2に目を配り、瞑想にて自分との対話に思考を巡らし、

贅沢な時間を味わい尽くした上で最初の一歩を踏み出すことでしょう。

プンタ・デラ・ドガーナ、世界一美しいコンクリートへ敬愛を込めて

※1 捨コン:捨てコンクリート。墨出し、配筋、型枠が施工しやすいよう地面の上に打設する無筋コンクリート。

※2 セパ:セパレーター。コンクリート型枠の間隔を正確に保つために用いられる建築部材。

vol.65

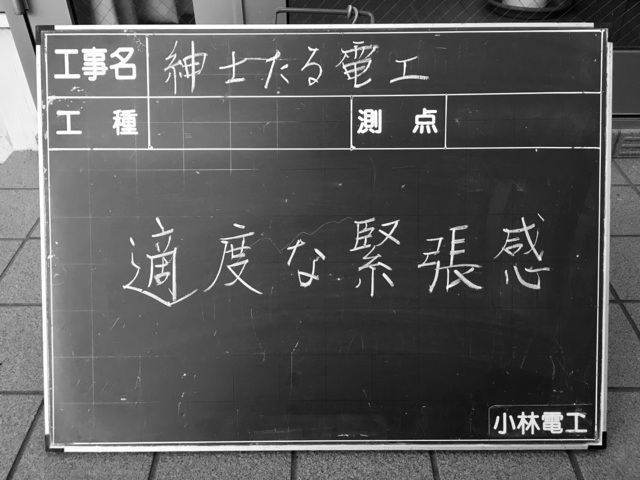

■未来の電気工事士たちへ vol.65

【 適度な緊張感 】

緊張感のある仕事。

修正がきかない内容の仕事には、緊張感が伴うものです。

明日の業務内容を想像し、寝つきの悪い夜もあります。しかし、そのほとんどは杞憂に終わります。

何故か。それは緊張感を持ち、責任を持ち、皆さんが真剣に取り組んだ結果であると思います。

毎回、考え過ぎて過度の神経質になると身体が持ちません。

物事に「真剣」に取り組む。

このシンプルな習慣を、繰り返し実践する。

皆さんプロフェッショナルなのですから、各業務に真剣に取り組むだけ。

おのずと結果はついてくるはずです。

「一所懸命」に仕事をする。これが適度な緊張感を持ち続けるコツではないかと思います。

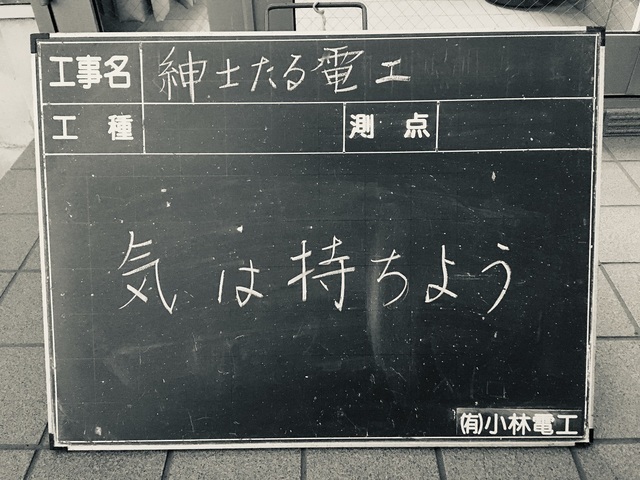

vol.64

■未来の電気工事士たちへ vol.64

【 気は持ちよう 】

仕事をしていると気が進まない朝もあります。

確かに毎日が絶好調という御方もいらっしゃると思いますが、物事が思うように進まず考え込む日もあってしかりです。

小生の場合、気乗りがせずとも現場に行くと、前向きな気持ちになったりします。

監督さんや職人さんとのたわい無い会話や挨拶が、ルーティン代わりとなり調子を取り戻せます。

要は心の持ち方ひとつで、伴う結果が変わってくるということです。

気持ちが沈んでも、敢えて明るく振る舞ってみる。

失敗しても、同じ事を繰り返さないよう気持ちを切替えて次につなげる。無論、反省はします。

困難に対しては積極的に打開策を探ってみたり、一筋縄では行かない事ばかりですが、一歩でも前に進める。困難に消極的に取り組むと、より困難な問題となるでしょう。

朝日を浴びて、深呼吸し、今日も一日頑張りましょう!

夜の後は、必ず朝がやってきます。

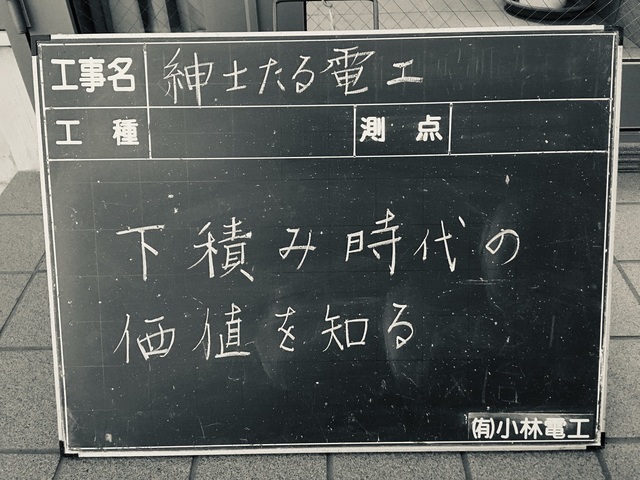

vol.63

■未来の電気工事士たちへ vol.63

【 下積み時代の価値を知る 】

若き時代に積み重ねた経験が、時を経て臨界点を超えると自信になります。

右も左も分からず、がむしゃらに前に進んできた下積み時代の知識と技術は、地層のように蓄積し、確実に身についていきます。

苦しみながらも努力してきた経験だけが、後に実力として発揮されます。

スタート地点が比較的優位な後継ぎの方々は、若い時こそ周囲の意見に耳を傾け、自分で汗を流し、時には恥をかき、心身ともに大きく育っていただきたい。

会社が回るのは先代や重臣のおかげであり、少なくとも勘違いはしないでほしい。

教えてもどこ吹く風の倅には、誰も積極的に声をかけてくれません。

そこは俯瞰的に見て自分で気づくしかありません。

経営のバトンが渡された時、下積み時代からの経験と培った実力だけが、自分の助けとなるのです。

※1 臨界点:純物質がもつ固有の値。気体の温度が臨界点に達すると液化する。

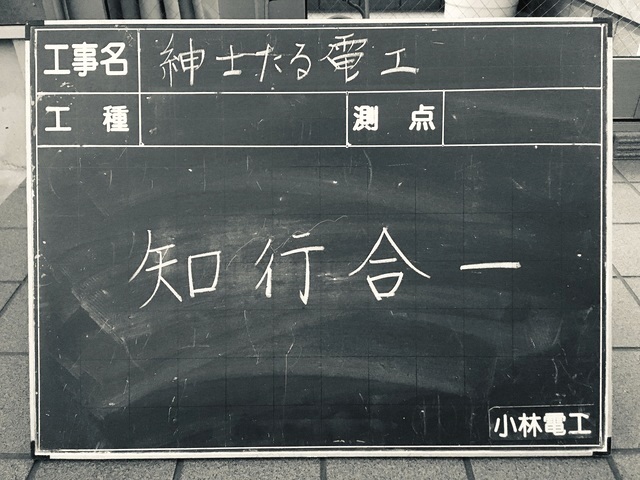

vol.62

■未来の電気工事士たちへ vol.62

【 知行合一 】

施工と設計は切り離せない。

電気設備の知識は工事を伴い技術として修まる。ここでは学んだ知識を実践することで全体を理解できると解釈します。

出典は、中国における明代の学者・王陽明(おう ようめい)が起こした陽明学※1からです。

電気工事においても、内線規程をはじめとする電気法規の内容を、工事に反映してこそ安全が確保できます。

電気工事士及び施工管理技士の諸氏、これからの電気工事業を背負って立つ若き貴技術者方には、「知行合一」の大切さをお伝えしたく存じます。

※1 陽明学の起こりは西暦1500年頃

vol.61

■未来の電気工事士たちへ vol.61

【 技術継承 その先を見る 】

電気工事士をはじめ職人の方々は、相応の年月をかけて自ら身に付けた技術力で仕事をします。

その技術を評価され継承させるよう頼まれた時に、受けるか、断るか。

その決断は相手側の背景によるでしょう。競合相手である場合は組織の立場として無論NGがでます。

この技術的な手順や要領は、自分にとってはあたり前であっても、競合他社にとってはその知識こそが垂涎(すいぜん)の的である場合が大いにあります。

電気工事士の場合は火災を防ぐという重要な目的(※1)があり、資格制度により技術力は担保されています。故に、有資格者は仕事をする上で常に意識しておく必要があります。

比較はできませんが、素晴らしい腕前をもつ医師の技術継承について。

仮に自分一人で100人の命は救うことはできても、物理的に1万人の命は救うことは難しい。しかし、技術の継承者が増えることで救える命は比例して多くなります。

生半可ではない努力と経験の上に修得した技術を、やすやすと継承してよいものか葛藤はあります。

一人でできる限界の先を見つめ、考える。

世の中には、医師に限らず素晴らしい技術を次世代のためにと迷わず継承される賢人もいらっしゃる。

社会のために、人のために、考えさせられます。

その考える姿勢が自分を成長させてくれます。古典と先達に学び、微力であっても社会に貢献しましょう。

※1 電気工事の欠陥による災害(火災・感電等)発生の防止。電気工事士法に基づく電気工事士以外に工事が負託されることはない。

vol.60

■未来の電気工事士たちへ vol.60

【 時を待つ 】

学生時代と違い社会では苦手な人とも仕事上で付き合っていかざる得ない時もあります。

理不尽で若手の意見に耳を傾けないベテランや、屁理屈で押し通す論客、行き過ぎた個性をもつマイペースな同僚、などなど多様な人たちの集まりが社会です。

相手を正面から受け止めて自分の考えを主張しても、彼らにしてみたら何処吹く風。

毎回これでは疲れますし、ストレスも人一倍です。

しかし、前出の方々との会話において稀にですが正当な意見の時もあります。多様性を受け入れるつもりで理にかなった部分は吸収し、学ぶ姿勢を持ちましょう。

そうすることで一回り自分自身も強くなれますし、時が経ち、自分の仕事を周囲から求められる場面になったら、蓄積しておいた実力を存分に発揮しましょう。

正々堂々と受けて立つ横綱相撲は機が熟すまで待ち、時には柳の木ように風を受け流すことも大切です。

vol.59

■未来の電気工事士たちへ vol.59

【 答えは現場にある 】

仕事には責任があります。

責任には緊張感がつきまといます。工事の遅れや高度の技術力が求められる仕事には、精神的な圧力(プレッシャー)も比例して大きくなります。

考えれば考えるほど夜も目が冴え、圧力が増してきます。

そういう時は想い出していただきたい。問題のほとんどは杞憂で終わり、安堵の胸をなでおろした過去を。

暗い夜の後には必ず明るい朝がきます。青空からの陽光を浴びれば、一人思いに耽った悩み事は少しは緩和されるでしょう。

机上で追い込まれたら、現場に足を運んでみましょう。

問題を考え抜いていれば、現場でのふとした瞬間に解決のヒントを得るのです。

それは会話の中に隠れているかもしれませんし、視界から飛び込んでくるかもしれません。

要は問題の真因を常に意識していることが重要で、解決のための気付きを得られる可能性が高まると思います。

vol.58

■未来の電気工事士たちへ vol.58

【 仕事は即行 】

「すぐにやる。即行やる。」

これは環境センターの建設工事において建築JVが掲げられていた行動目標ですが、小生も見習って始めました。

すぐ行動に移すことで、問題に先手を打ち対策できることがメリットになります。

本現場は熊本地震の影響で工事の中断を経て、監督員・監理者・施工業者との連携で無事に竣工を迎える事ができました。

現場は常に整頓されていましたし、職人さんが仕事をしやすい環境づくりを徹底されていました。

何よりもまず”即行動に移す”ことが、早期の問題認識⇒対策⇒解決につながると感じました。

始めから仕事を完璧には熟すことは難しい事ですし、短い時間を集中して取り組んでいく。

その行動の積み重ねが、結果につながるはずです。

まずは”即行動”を心掛け、仕事に取り組んで参りましょう!

vol.57

■未来の電気工事士たちへ vol.57

【 継承者の覚悟と凄み 】

事業継承、それは経営者が必ず直面する大いなる難題です。

手前どもファミリー企業において、事業承継とは跡継ぎが担うべき最重要事項となります。

安定した継承は業績の安定性に直結しますし、時代に即した順応性も会社の浮き沈みを左右します。

困難さを想像してばかりいても仕方ありません。日頃から責任ある課題に対し、自分で考え抜いて判断をくだす。その結果をフィードバックして検証し、次の手を打つ。その繰り返しが、小枝だった自分を太い幹へと成長させていくと考えます。

自信がない。簡単です。今、覚悟を決めるのです。

明日先代に何かあり、会社を背負うことになるかもしれません。心構えを、準備をしておくのです。人間は楽な方に流れる傾向があります。精神的な疲労はありますが、考える習慣をつけましょう。

継承して会社が危機に陥った時、その覚悟の蓄積は凄みとなり、貴殿と貴社を救うのです。

言うは易く行うは難し。肝に銘じて、小生も精進していきます。

vol.56

■未来の電気工事士たちへ vol.56

【 薩摩の芋づる 】

薩摩に伝わる言葉で、成功者の功績を周囲も喜び協力する、そして周囲の人も影響を受けて成功していく、、このような意です。

これに対して「肥後の引き倒し」とは、成功者の足を引っ張り邪魔をする意で、結果的に人が育ちにくい事になります。

努力や精進をした上で成功をつかみ取り、人望が厚い仲間が小生の近くにもいます。

薩摩の芋づるでありたいと心底思います。

熊本県電気工事技能競技大会における上位入賞者や、全国塗装工事技能大会上位入賞者の知人には尊敬の意をもって喜びを分かち合いたいと想っています。自分には成し遂げられない功績であるからこそ、凄みを感じますし、畏敬の念を抱きます。

「薩摩の芋づる、肥後も芋づる」を実践していきましょう!

これまでも、そして、これからも。

vol.55

■未来の電気工事士たちへ vol.55

【 医師の技術 】

電気設備をこよなく愛す友人からのエピソードを紹介します。

彼が手傷を負い病院を訪れた時のこと。

天井に配置してあるNo.203回路の専用コンセントを見つめ応急処置を受けている間、痛みと共に身近な電設資材(コンセント)に落ち着きを覚え、医師の処置技術の的確さに目を見張っていると、声を掛けられたそうです。

「明日の手術は専門の○○先生が担当するから安心して、僕たちより上手いから。」

部下の施術指南と共に患者を気遣うユーモアも忘れない視野に、彼は安心感を抱いたそうです。

オペの当日、病室の上で不安げな様子の彼を励ましたのは担当の看護師さんでした。手際の良い処置と適度な会話、プロフェッショナルな看護への姿勢と微笑みからは余裕が垣間見えます。

後日、彼は目を潤ませながら私に言いました。その姿から書物で読んだフローレンス・ナイチンゲール女史を連想し、肌感覚として実感できたと。とても心強かったと。

手術台の上で気が遠くなる彼が最後に言ったことは、「先生、お願いします」。

医師の呼び掛けで気が付いた時には手術は終わっており、安心したのか直ぐに眠りについてしまったそうです。数時間後、目を覚ました彼に医師は「成功したよ」と一言。

その後、2週間ほど経過をみて順調に退院。医師と看護師の皆さまにおける日々の的確な業務遂行の様子からは、自らの仕事に対する姿勢を正すきっかけになったと、彼は回想しています。

私たち電気工事士もプロフェッショナルな仕事と意識を、常日頃から心掛けましょう。

vol.54

■未来の電気工事士たちへ vol.54

【 言葉にする前に少し考える 】

沈黙は金、雄弁は銀の教えから。

雄弁過ぎて、後で反省することはないでしょうか。その言葉が相手を傷つけていることに気付かないこともあるでしょう。

整理して話す。その場の状況や置かれた環境に配慮し、少し考えてから言葉にすることも大事です。

一度言葉にしたことを消すことはできません。これは大人の処世として大切なことです。

時には今一度、立ち止まって考えてから話しましょう。

明日は我が身、小生も肝に銘じておきます、、

vol.53

■未来の電気工事士たちへ vol.53

【 動いて考える 】

迷ったら、動く。

上司や部下からの提案があった場合、安全上の問題や現実的ではない提案を除き、出来ない理由を探すことよりも、まず少しだけ動いてみる。

やるべきか、やらないべきか。迷ったら行動に移すことで先が開けてくる場合もあります。

動き、考え、また動く。仮説、実践、検証、改善。

理詰めも時には大事ですが、行動することで次に展開していくケースも多々あります。

フットワークを軽く、軌道に乗ったら集中して物事を納めていきましょう。

vol.52

■未来の電気工事士たちへ vol.52

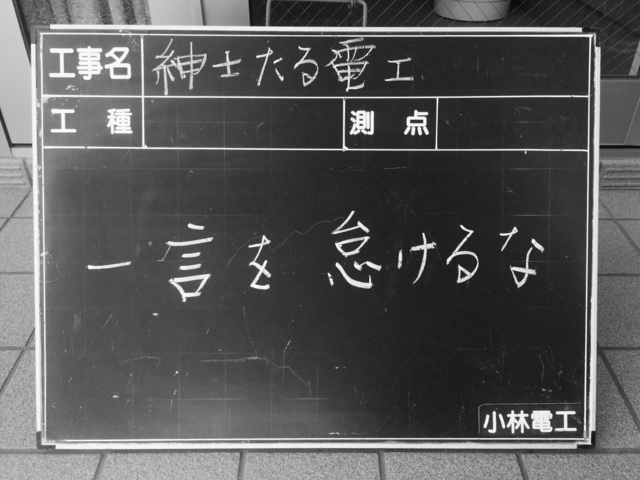

【 一言を怠けるな 】

工事を進めていく上で工程のどちらを優先するか、取り合いが生じます。ここでの取り合い(とりあい)とは、建築用語で部材同士が接触する状態を指します。

例えば、鉄筋コンクリート造での建込み配管・スラブ配管(鉄筋に配管を固定しコンクリートの中に隠れてしまうもの)や、軽量鉄骨材料を用いた天井受け構造(通称は軽天と呼ぶ)など。

上記の工程で、電気工事や設備工事(空調、給排水衛生、換気など)は建築工事との取り合いを生じます。

大切な事は取り合いの工事が完了したら、建築工事の現場監督や職長方に完了した旨を伝えること。

「電気工事、完了しました。ありがとうございました!」

「この範囲は終わったので、(建築)工事を進めてもらって結構です。」

など、一言声を掛けることで取り合いの他業種は次のステップに進めますし、工事も円滑に進みます。

「現場を見れば完了したことが分かるだろう。」など、一言を怠けることでお互い気まずくなることがあります。

朝からの挨拶と、一言を怠けないというシンプルな行動が、コミュニケーション不足の解消にもつながりますし、仕事をしていく上での要点であるかもしれません。

早速、実践してみましょう。今日も一日、ご安全に!

vol.51

■未来の電気工事士たちへ vol.51

【 過程を糧に 】

仕事で結果を出せたか、あるいは出せなかったか、そこに至るまでには過程(プロセス)があります。

結果にたどりつくまでの過程において、予定通りスムーズに進む場合と、悪戦苦闘を重ね、頭を抱え、ストレスを溜め、苦悩した末に、結果としては失敗してしまう場合の2パターンがあります。

後者の場合、ケースによっては挫折するほどの落ち込みがあるかもしれません。

その場合、決して腐るなと言いたい。

偉大な先達たちにも挫折の経験があるはずで(表に出されているかどうかは別として)、それを乗り越え、次のチャンスに結果を出せば良いだけの事です。

何に学ぶか。

「古典」にヒントがあるはずです。

落ち込み、渇き切った情熱というスポンジに、古典の例えは染み渡り、失敗経験の過程が糧として、貴殿における情熱のスポンジを潤し満たすはずです。

結果(成功)という山の頂に登るため、”登り方”と”登山中の心の置き所”、仕事における重要なこの2点を古典から学び取りましょう。

次のチャンスが訪れた際には、それらを踏まえ果敢に挑戦しましょう! 頂きを目指して!

その時、挫折という経験が糧となり、貴殿の心は平静を保ち、天候の変化にも対応できるはずです。

vol.50

■未来の電気工事士たちへ vol.50

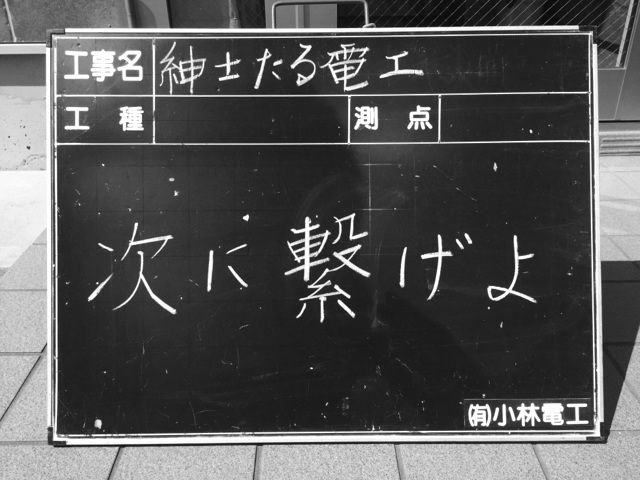

【 次につなげよ 】

年長者を敬い、若者を育てる心意気。

仕事の上で、仲の良いケンカは存分にやってよいとは思うのですが、忘れてはいけないことは礼節を重んじるという事です。

意見が合わない場合や、若いくせに生意気だと思う場面もあるでしょう。時には理不尽なこともあります。

怒りにまかせケンカをすることも結構ですが、一呼吸おき、間を開けることで少し冷静になれるかもしれません。

ケンカをしても礼節は守る。

そうしたら次に再会した時、わだかまりなく話せるはずです。

礼節を重んじ、次に繋げましょう!

vol.49

■未来の電気工事士たちへ vol.49

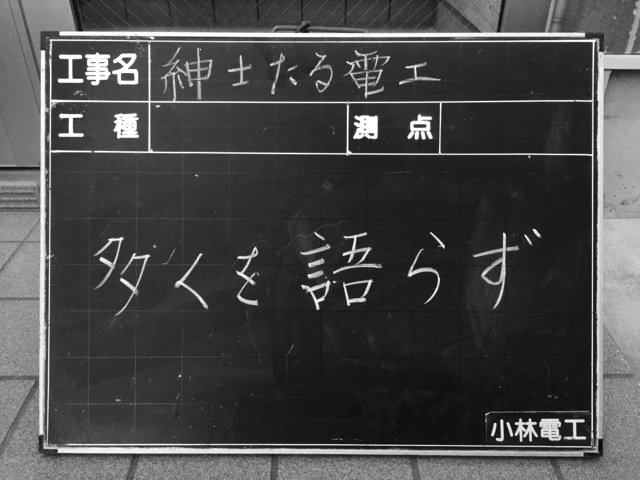

【 多くを語らず 】

出典:老子(中国古典)

知る者は言わず。

『もう少し分かりやすく言ってもらうと、、、』など、仕事をしていく上で思い当たる節(ふし)がありませんか。

この気づき、とても重要なことであると思います。

公共工事をしていると、上記のような場面に出会う機会がよくあります。

簡素でいて核心をつく問い掛け。こういう場合、先方は問い掛けの内容を理解されており、その中でも腑に落ちない部分、あるいは当方の対処法を確認したいという意図があると察せられます。

知者は寡黙、多くを語らず。

その場しのぎの受答えはせずに、持ち帰り検討し、それでいて迅速な応答を心掛けましょう!

そこに気付いた将来を担う電気工事士の皆さん、十二分に成長している証拠ですよ。

今日も一日、頑張っていきましょう! ご安全に!

vol.48

■未来の電気工事士たちへ vol.48

【 現代の棟梁 】

棟梁の器。

現代に例えると、建設工事における作業所長の気立てで、その現場の雰囲気が決まってしまう趣(おもむ)きがあります。

工事における分離発注形式の場合、概ね建築・機械設備・電気設備に分けられ、それぞれに担当者がいます。

その中でも建築工事における作業所長はプロジェクト全体の引き締め役と申しますか、言わば要(かなめ)となります。

建築所長が毅然と現場を引っ張って行かれると、その現場はスムーズに動いていきます。

そのために大切なことは意志の疎通を図ること。

日頃より会話をすることで、工程の調整や準備ができ、スムーズな工事の進捗が望めるはずです。

曖昧な部分を明確にするために、タイミングを見て声を掛けて行きましょう!

vol.47

■未来の電気工事士たちへ vol.47

【 やり遂げる 】

電気工事という性質上、緊急の要請が少なからずあります。

現場が遠方であるとか、すぐには手が離せないなど、どうしても動けない時は他力に頼る以外に方法はありません。

他力とは同業者のことであり、常日頃の付合いをしている上で信頼できる仲間のことです。

皆忙しい中でも、相談すると親身になって手を尽くしてくれます。

置かれた環境の中で、今の自分に出来得る限りの手を尽くし、依頼された仕事はやり遂げる心意気が大切です。

無論その逆も重要で、仲間から頼まれれば最善を尽くしてそれに応える。

出来ない時は保留せずに出来ないと伝えましょう。相手は次の手が打てます。

「互助の精神」を心に留め、前向きに頑張りましょう!

vol.46

■未来の電気工事士たちへ vol.46

【 仕事は前倒し 】

仕事を進める上で、前倒しの効果は抜群です。

無論、現場の状況を見て前倒しで業務を進めましょう。周囲に配慮のない前倒しは、ただの迷惑な振舞いですよ。

電気工事に例えるなら、材料が全て揃う前に手間の掛かる部分の加工を済ませておくとか、少しでも現場に手を掛けておくこと等、次に現場に入る際にスピーディー施工ができるように備えましょう。

気持ちの前倒し。取っ掛かりを作っておくだけで、次の作業に雲泥の差が付きます。

面倒な仕事でも5分、とりあえず5分集中して考える習慣が、前倒しの精神を育みます。

小生も言ってばかりではなく、行動に移すよう心掛けていきます!

vol.45

■未来の電気工事士たちへ vol.45

【 打ち合わせ 】

出典:雅楽

段取り良く仕事を進める上で、打ち合わせという対話は必須です。シンプルですが効果は絶大。

元々は雅楽の演奏で各楽器のリズムを合わせるために用いていた笏拍子(しゃくびょうし)という打楽器が由来のようです。

笏拍子は両手に持ち”打ち合わせ”て音を出すため(打楽器)、物事が上手く合わさるような意味合いで「打ち合わせ」と言われてきました。

私たち電気工事業は建設業28業種(建設業法上の許可)の一つであり、現場をスムーズに進捗させるためには他業種との連携が欠かせません。

打ち合わせをすることで現場の手間を少しでも省き、工事の後戻りも発生させず、非常に効率よく作業を進めることができます。

いかに少ない労務で工事を完成させるかが施工管理の醍醐味とも言えますが、打ち合わせをしっかり行いコスト削減に努めましょう。

要点は、「意地を張らずに笑顔で対話」、、これに尽きます。

電気工事は現場の着工から完成まで長期間に亘り携わりますので、根気強く打ち合わせをしていきましょう!

打ち合わせの前には挨拶から。対話の潤滑油です、、むしろ社会の潤滑油とも言えるかもしれません。

vol.44

■未来の電気工事士たちへ vol.44

【 バトンを受取り、次につなげる 】

竣工検査を受けました。

検査員ともなると、私たち電気設備業務における経験豊富なプロフェッショナルです。

書類審査、現場審査とも要点をおさえた質問や意見をなされます。

重要なのは、その要点を次の工事に活かすことです。

施工前に計画書を作成し、施工中は計画した要点を押さえ、施工後に管理者が確認する。

私たち電気設備の業界も、工事における先達からの知恵と要領を受け継ぎ、次の世代に責任をもって継承していくことが、現世代に託された役割であると肝に銘じております。

未来の電気工事士となる紳士淑女の諸君、期待しています!

先達の皆さまにも新人時代はありました。一つ一つの経験の積み重ねが”今”を形成しています。だから決して負けるな、失敗しても次に活かし、経験豊富な地層を作って行きましょう!

vol.43

■未来の電気工事士たちへ vol.43

【 現場はチームワーク 】

農業高等学校の改修工事を行いました。

関連工事として建築工事があり、他業種と協力して施工を行い、晴れて完成を迎えることが出来ました。

どの現場でも同じことが言えますが、大切なの事は「一つの建物を皆でつくる」という心掛けです。

当現場も発注者、学校、監理者、現場監督との打合せがスムーズでしたので、現場も施工しやすい環境でした。

肝要なのは”対話”をすることです。

対話を続けていくと、現場が一つのチームとなり、工事もスムーズに進捗していきます。

お互い融通できるところは譲り、できないところは明確に説明する。そして打開策を見出す。

真剣に、集中して考え、一つ一つ問題を解決していきましょう!

どんなに多忙で焦っていても、学校には生徒がいます。安全対策、これは全てに最優先しましょう。

vol.42

■未来の電気工事士たちへ vol.42

【 どこに基準を置くか 】

寒波の到来で冬の厳しい寒さが続く中、水門の電気工事を行いました。

海と河川の境界で、雪の舞う吹きさらしの環境ですが安全朝礼で工事内容を確認し、気を引き締めて作業を行います。

そんな中、水門の操作室で配管工事等を行っていると、とても暖かく感じます。

もちろん潮風のある屋外と、鉄筋コンクリート造打ち放しの屋内では、体感温度が全く違うので、暖かく感じるのは当然です。

これは水門の屋外での環境を”基準”として考えているので、操作室の暖かさを実感するのであり、一般的な建物内での環境を”基準”とするなら、海岸沿いに建つ水門の操作室(RC造打ち放し)の寒さは厳しく感じるはずです。

いかなる場合も、自分に厳しく基準を設定し、ベストを尽くしたいものです。

何事も心掛けひとつ、共に頑張りましょう!

しかし、寒いものは寒いですよね、、、

vol.41

■未来の電気工事士たちへ vol.41

【 備える 】

突貫工事。時には何らかの要因により工期が迫り、慌ただしく進行する現場に出会う事があります。

私たち電気設備は建築の内装完工後に仕上げ工事を行う必要があり、どうしても工期のしわ寄せがきてしまいます。

その場合、準備を万全に手際良く仕上げていく事が肝要です。

無駄な時間を極力減らし、前に前に進めて行きます。

材料を"探す"時間は無くし、動作を少しでも減らせるよう材料は”取る”ように準備しましょう。

集中して仕事をし、休憩を入れて再び集中して突き進む。

メリハリをつけて機敏に動きましょう。

もちろん、”安全”は全てに優先します。急いでいても周囲に目配りを。

vol.40

■未来の電気工事士たちへ vol.40

【 工程管理 】

※古典「孫子」からの観点

孫子に「1.度(たく)、2.量、3.数、4.称(しょう)、5.勝」という考え方があります。

この五つの事を工程管理に置き換えてみますと、以下のように解釈できます。

【1】工事規模を把握する。延床面積など。(度)

【2】1の結果に基づく必要な技術者の数を検討する。(量)

【3】2に基づく他業種の技術者数との比較。(数)

【4】3に基づく建築工程の進捗に、遅れを取らないか検討する。(称)

【5】4の結果に基づく全体工程のバランスを考慮し、技術者不足や資材納期について早めに手を打つ。(勝)

すなわち、起こるであろう問題に対して、順を追って工程管理していくことが、目的である竣工への「負けない戦い」であると言えます。

現場は生きもの。なかなか想定通りには進みませんが、ベストを尽くして行きましょう!

vol.39

■未来の電気工事士たちへ vol.39

【 仕事と緊張感 】

本気で仕事に向き合っていますか。

惰性で仕事をしていませんか。

一日における大半の時間を割く「仕事」について、情熱をもち臨んでいますか。

集中と息抜きの減り張りをつけて、一日を密度濃く過ごしてみませんか。

失敗しても仕事で取り返し、次の機会に活かす事が大切です。経験値を積み重ね、同じ失敗を繰り返さない。

緊張感の持続こそ、良い仕事をする上で欠かせない要素であるかもしれません。

小生も尻を叩かれつつ、日々業務に励んでいます!

vol.38

■未来の電気工事士たちへ vol.38

【 結果と背景 】

2016 リオ五輪が開催されました。世界のトップアスリートの方々が繰り広げられる熱戦には感動を覚えますし、胸が熱くなります!

五輪という大舞台で結果を残された方、もう一歩届かなかった方、アスリートの方々に共通していることは各人各様の「背景」があることです。

結果に至るまでの過程が必ずあり、その過程(プロセス)を知った上で競技を観ると、壮大なストーリーを感じることができます。

体躯(フィジカル)と精神(メンタル)の鍛え方など、とても貴重な学びの糧となります。

金メダルを受賞されたからこそ後進に伝えられる事。負けたからこそ伝えられる事。

偉大な先達の経験からなる教え(後進への指導)は、勝者と敗者、それぞれの異なる経験から得られる貴重な情報ではないでしょうか。

先達には”背景”がある。経験した者にしか分からない壮大な歴史。

我々技術者の世界でも同様です。先達(先輩)の教えをスポンジのように吸収してやるというハングリー精神を持ち、共に歩んで行きましょう!

vol.37

■未来の電気工事士たちへ vol.37

【 真剣な姿勢 】

先達の”後ろ姿”。

後進にとって先達の後ろ姿(仕事に取り組む姿勢)ほど、見習うべく身近な存在はありません。

逆説的には、上の者が真剣に取り組んでいなければ後進は育たないと言えます。無論、若手の心の持ち様が重要ではありますが。

現場で出会う職人さん達を観察してみると、上の人がしっかりしているグループは若手も育っているよう見受けられます。本当です。

真剣な姿勢と指導力。上の人たちが若手のために実践すること。

伝統的にそれを後進たちへ継承していくこと。

言葉では理解していても、実践は難しい、、

真剣な姿勢を見せていく。出来ることから実践していきましょう!

vol.36

■未来の電気工事士たちへ vol.36

【 照明にこだわれ 】

建設業28業種。建設業の中では若手に位置する電気工事。

(現存する)世界最古の木造建築物である法隆寺の建立時から業界を牽引されてきた大工(宮大工)の職方に比べると歴史は浅いと言わざるを得ません。

電気設備史を紐解くと、トーマス・エジソンが1879(明治12)年に炭素電球の点灯実験を成功し、日本では明治23年に白熱舎(東芝の前身)が京都の竹フィラメントを使い最初に炭素電球を製作しました。※1

それから時を経て、昭和初期に松下幸之助氏(パナソニック創業者)が開発された配線器具「国民ソケット」の普及により、家庭に利便性の高い照明環境が生まれたのです。

食卓にある白熱電球の明かり。そこには家族の団らん風景が広がり、子供たちの成長にとても大切な役割を担ったはずです。

その照明環境を創り出すのは誰か?

そう、私たち電気工事士の仕事です。電気工事業の役割です。

先達の偉業を胸に、志高く、前に進んで行こうではありませんか。

※1 参考文献:「電気設備技術史」一般社団法人 電気設備学会

vol.35

■未来の電気工事士たちへ vol.35

【 技術の継承 若手の才能を引出す 】

教育(education)の語源といわれているラテン語の”educere”、”引き出す”という名の通り、教育とは才能を引き出すことであるという一説があります。

技術は見て覚える。技術は盗む勢いで修得せよ。という伝統がある一方、技術継承における指導では若手の才能を引き出す説明が求められることも一理あります。

興味が湧けば修得速度は格段に上がります。次代を担う若者も、ギラギラした目で技術の習得に情熱を燃やして頂きたい。

自ら覚えて、さらに自分の後輩に教える。その”教える”という事自体が、認識の熟成を意味します。

若者よ、仕事に情熱を持て! 仕事の失敗は仕事で取り戻せ!

、、、という小生も実践あるのみです

vol.34

■未来の電気工事士たちへ vol.34

【 静かなる電工 】

電工とは電気工事士の略称であり、電気工事士法(日本の法令)で定められ、経済産業省が認定をしてします。

電気工事士法の主たる目的は、電気工事の欠陥による災害の防止であると小生は認識しております。

感電と火災、この命に直結する災害を未然に防ぐために電気工事士は仕事をします。

確かな技術で、寡黙にこつこつと仕事を進める。

この「静かなる電工」の仕事が、電力という文明の産物を住宅で活用できるよう設備しています。

確かな技術で、安全を提供する。それは人々の豊かな暮らしにつながります。

電工、それは誇り高き技術者たち。

vol.33

■未来の電気工事士たちへ vol.33

【 セカンドオピニオンと電気工事 】

今回のテーマは医療分野の用語でセカンドオピニオンです。

セカンドオピニオンとは直訳すると「第二の意見」です。より良い判断をするために専門的な知識をもった第三者に意見を求めることです。

お客様から電気設備に関して意見を求められることがあります。

「ある業者さんがこう言っていたが、あなたはどう思う?」

自分の意見と、それに至った理由を述べます。

お客様は2者の提案から、より良い方を選び工事を依頼される。

なぜ、あなたに意見を聞いたのか。考えられることは一つ目の提案だけでは納得できない部分があったから。

私たち電気工事士は専門職です。専門的であるが故に、しっかりとした説明とお客様に納得していただく事が大切です。

医療分野の用語でいうところのインフォームドコンセント(説明と同意)が基になっており、腑に落ちない点があればセカンドオピニオンを活用し、総合的に適した方法を選んでいただく。

お客様にとって、よりより判断をしていただくために、問われたら意見を述べる心掛けも大切です。

vol.32

■未来の電気工事士たちへ vol.32

【 集中力を研ぎ澄ませ 】

こんにちは、小林電工です。今回のテーマは集中力です。ついつい時間が経つのを忘れ作業に夢中になってしまいます。

特に顕著(けんちょ)なのが、やや工程に追われている時などに半ば強制的に発揮されます。

二重天井において配線工事が完了していないにも関わらず天井を貼られてしまう時など。

日頃から集中力をコントロールして作業効率を高められるよう取り組みたいものです。

もちろん猛暑の季節は水分補給をお忘れなく!

作業に熱中するあまり、ついつい後回しにしてしまいがちです。

現場においては手足元確認の安全意識も全員で共有しましょう!

vol.31

■未来の電気工事士たちへ vol.31

【 義を見てせざるは勇無きなり 】

出典:論語

こんにちは、小林電工です。今回のテーマは武士道にも近いものがあります。

「勇(ゆう)」とは文武両道の上に実行できるものではないでしょうか。

現場でも世間でも話が通らず理にかなわないことがあり、なかには引くに引けない時があると思います。

そんな時は覚悟を決めて主張することも大切です。社会の構成上、どうしても論じて解決できない時は前向きに受け止めて、次につなげる糧にしてはどうでしょうか。

文武両道のバランス。熱くならず、冷たい情熱をもって思考を巡らすことで自身の経験値を上げていきましょう。

vol.30

■未来の電気工事士たちへ vol.30

【 上には上がある 】

こんにちは、小林電工です。今回テーマにすることは、謙虚であることは最上の美徳であると想う所以(ゆえん)です。

仕事にも慣れ、どんなに仕事が出来るようになっても心の根底に謙虚さを持つことが大切であるという事です。

電気設備工事が一人前であっても、現場では多業種の職人さんと協調して進めていくことになります。

同じ釜の仲間はもちろん、現場の皆と一緒に汗をかいて一つの建築物を造っていく。

どこかしらで必ず助けてもらうことがあるはずです。

相手を敬う気持ちが重要であり、絶対に忘れてはいけないことでもあります。

お世話になり言葉にするのが照れくさいなら、心の中で感謝の意を示しましょう。

「ありがとうございます」の一言が、人生の潤滑油であると思います。

vol.29

■未来の電気工事士たちへ vol.29

【 他山の石 】

読み:たざんのいし

出典:詩経(しきょう)

こんにちは、小林電工です。今回は一呼吸おいて考えてみることも大切であるという故事を紹介します。

「他山の石」とは、他人の言動が誤っていたり劣っていたりしても、自分を成長させるための糧として役立てようとする意味です。

先輩や同僚が言ったことに対し、いちいち反論するのではなく(自分が正しかったとしても)、深呼吸して考えてみましょう。

「なぜ先輩はそう言ったのか?」

そういえば、あの時の言動や態度は自分に落ち度があったのではないか。

毎回、言われたことに理屈や屁理屈で言い返したとしたら、相手は「彼に何を言っても無駄だ」と思い、以降何も注意してもらえなくなります。

特に目上の方は経験上、良かれと思い言ってくれることが大半ですから、素直に一度受け止めて、腑に落ちない場合は問い直すことが重要であると思います。

vol.28

■未来の電気工事士たちへ vol.28

【 餅は餅屋 】

出典:上方いろはかるた

こんにちは、小林電工です。今回は技術に関して思うところです。

「餅は餅屋」とは餅(もち)は餅屋さんのついたものが一番美味しいという例え。何事においても専門家の技術には安定感があり、素人では真似することが難しいことです。

電気工事でも自立盤(電気を安全に使用するための遮断器がついた箱。壁に取付けるのではなく据え置くタイプ)や発電機など設置するときはコンクリート基礎の上に固定するケースが多々あります。

コンクリートを補修するためにモルタル(砂・セメント・水を混ぜて作る建築材料)等で薄塗りすることがありますが、この作業があなどれません。

左官(さかん)職人さんが「こて」を使って簡単そうに仕上げるのですが、いざ自分でやってみると上手くいきません。何故か。

やはり技術の習得に費やした年月と知識、経験なくして左官職人さんの真似はできないということでしょう。歴史的寺院など大工棟梁さんたちと一緒に壁を造ってこられた職種だけに、一朝一夕では習得できません。

要は専門職の方々に敬意をもち自分で出来ない部分は助けてもらう。快く仕事をしてもらえるような環境づくりが何事においても大切であると思います。

vol.27

※誤「紳子」→正「紳士」

■未来の電気工事士たちへ vol.27

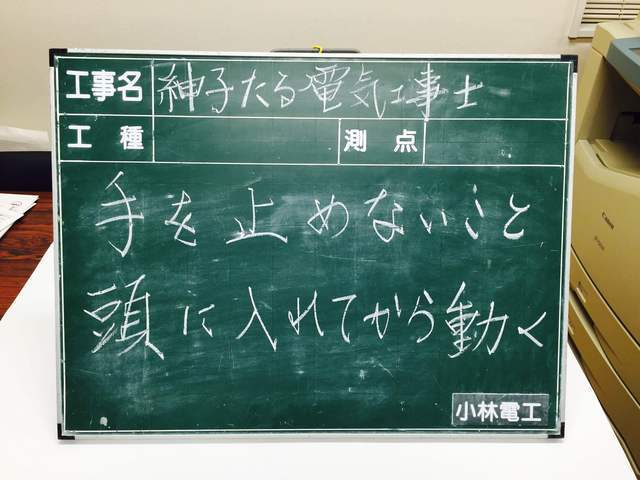

【 手を止めないこと、頭に入れてから動く。 】

こんにちは、小林電工です。

今回は作業前の心得です。考えながら作業をしていると進み方が遅いことが多々あります。それもそのはず、作業する手が止まっているからです。

一流の職人さんは図面のポイントを理解してから作業に取り掛かるので、工事の進行具合がとても速いものです。寸法など細かな部分は図面を見ながらやりますが、大まかな配管や配線などは把握してから取り組むので動きに無駄がありません。

重要なのは自分で考えるということ。考えてやってみて改善しない場合は、先輩に聞く。考えずに言われた事だけやっていたのでは技術の成長も鈍化します。

考えてから、実行する。あたり前のことですが、とても重要なことです。

小生も言っているばかりではいけません!(汗)

vol.26

※誤「紳子」→正「紳士」

■未来の電気工事士たちへ vol.26

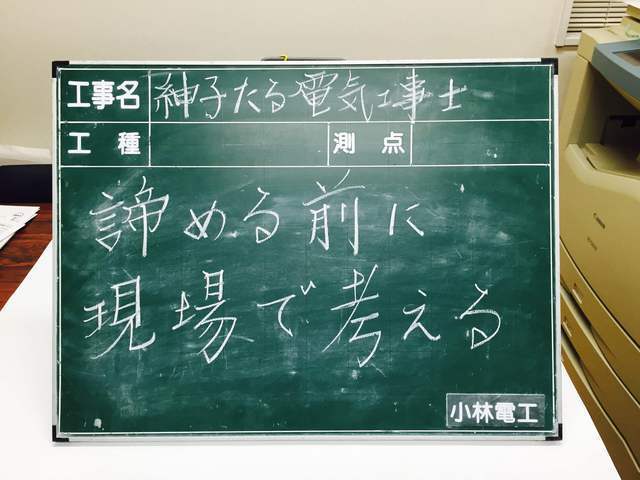

【 諦める前に現場で考える 】

こんにちは、小林電工です。

若い内はどうしても現場経験が浅くミスをしてしまう事があります。そんな時、一人で悩みを抱え込み対策が思い浮かばず諦める前に、ぜひ現場を眺め対策を検討することをお薦めします。

必ず突破口はあるはずです!

責任感から思い詰めることもあるかもしれませんが、百戦錬磨の現場監督さんや経験豊富な先輩に尋ねると、必ずと言っていいほど何か対策はあります。

案外、現場を眺めていると思い浮かぶものですよ。

後ろを振り向かず、前を向いて共に歩きましょう。

vol.25

■未来の電気工事士たちへ vol.25

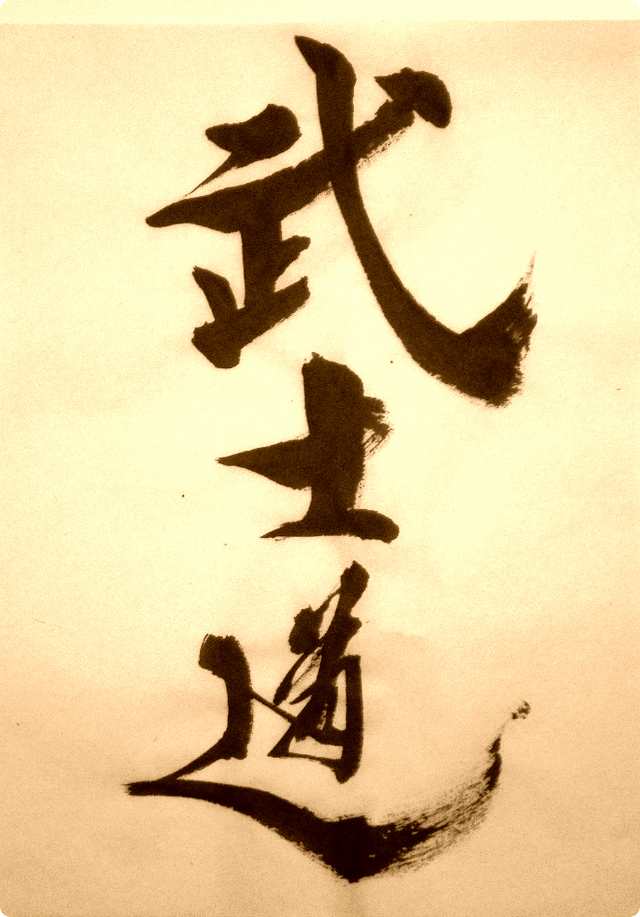

【 武士道 】

初春のお慶びを申し上げます、小林電工です。

今回のテーマは「武士道」です。平成27年元日ということもあり、書初めにてお届けします。

武士道とは武士階級のもつ価値基準とも言えましょうか、倫理観や道徳規範を体系化したものとここでは考えます。

まだまだ未熟ながら小生も物事の判断基準を武士道に照らして考えることもあります。

武士道における「礼」についてですが、他者に対する思いやりの気持ちから生じる謙虚さが大切であると説いています。

謙虚さを心底にもち、人と接して行きたいですね。少しずつでも実践していきましょう。

実践することが肝要です。

vol.24

■未来の電気工事士たちへ vol.24

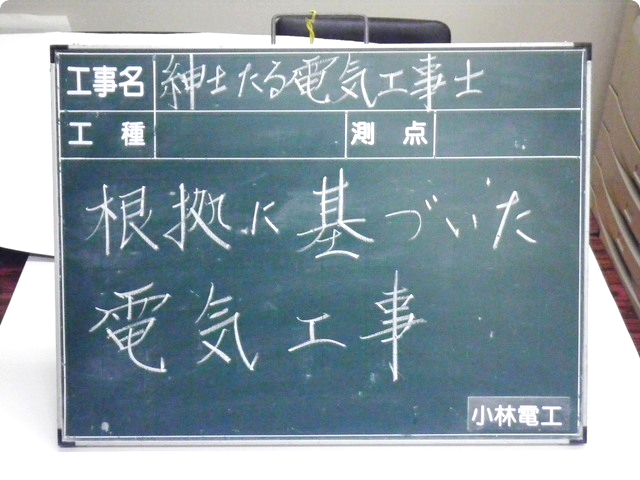

【 根拠に基づいた電気工事 】

こんにちは、小林電工です。

今回は「エビデンス・ベースド・メディシン(根拠に基づいた医療)」という最良の医学知見を用いた医療のあり方をさす言葉を採り上げます。

小生の解釈では、これまで得られた結果や理論などの比較に根拠を求めながら、患者と共に方針を決めていくことです。

僭越(せんえつ)ながら電気工事に置き換えてみますと、これまでの実績から得られた結果に基づくプランの提案やシミュレーションによって工事後に得られる費用対効果の検証を踏まえ、最終的にはお客様に計画実行の判断をしていただくことになります。

ちょっと大胆な例えでしたが、要は科学的な根拠のあるプランの提案や受け答えを心掛けようという事です。

お客様やクライアントは電気工事に関しては素人が多く、専門家として仕事を依頼されている訳ですから説明責任をしっかり果たすことが大切であるかと思います。

「エビデンス・ベースド・電気工事」Evidence-based electrical construction

言葉足らずでも丁寧な説明を。科学的な根拠に基づいた電気工事を心掛けましょう。

※大袈裟に述べましたが、電気工事士の皆様は適正な電線の選定など無意識的に根拠のある判断をされていることが通常ですよ。

vol.23

■未来の電気工事士たちへ vol.23

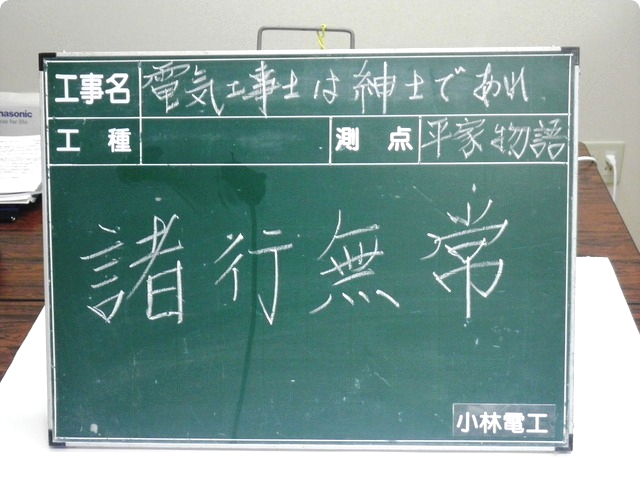

【 諸行無常 】

出典:平家物語

こんにちは、小林電工です。

今回は日々の大切さについて想うところです。平家物語の一節「祇園精舎(ぎおんしょうじゃ)の鐘の声、諸行無常(しょぎょうむじょう)の響きあり…」からの抜粋ですが、ここでは世の中のモノは常に変化して留まらないことと解釈します。

今日という日は二度と無いと考えると、作業にも一段と気合いが入るのではないでしょうか。密度高く集中して仕事を行い、休憩でホッと一息。珈琲や煙草で気持ちを切り替えて、再度集中して予定目標の仕事を遂行する。

清々しい気持ちで一日を終え、明日につなげたいですね。

とは言いつつも、小生も反省しきりの毎日です。なかなか実行するのは難しいですが、この言葉を思い出した時だけでも、取り返しのつかない”時間”という重みを考えたいものです。

何はともあれ、「一作業・一集中」で取り組みましょう!

最後に、大きな視点に立って一文考えます。

鐘の音が生まれては消えてなくなることは、生あるものはいずれ衰退すると解釈できます。つまり、出会いがあれば別れがあると考えられます。ゆえに、諸行無常の意味には人生における深い想いも込められているかもしれません。

小生の人生経験浅く、やや強引な解釈に付き合っていただきありがとうございます(笑)。

vol.22

■未来の電気工事士たちへ vol.22

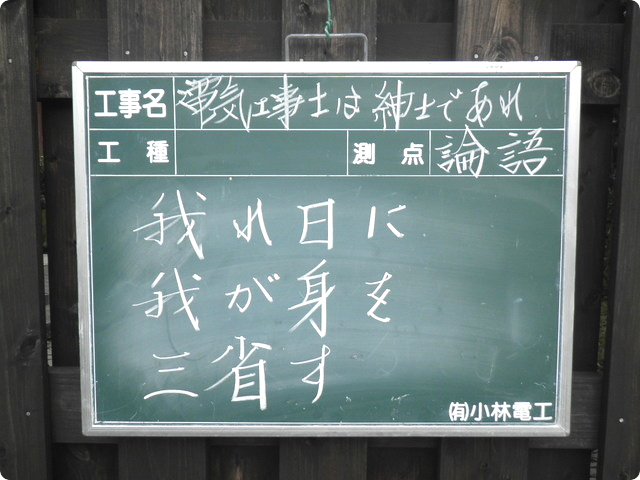

【我れ日に、我が身を、三省す。】

出典:論語

こんにちは、小林電工です。

今回は一日の終わりに自身を振り返ることについてです。小生も昔から心掛けており、ほんの少しでも明日につなげたいと思っております。

三省、つまり三つのことを振り返ることです。一つは、顧客や相手先の為に真剣に物事を考えて応対したかということです。事項を自分の頭で考えて自分なりに結論を出した上で、打合せに臨んでいたかということ。

打合せ内容を完璧に仕上げてからと思うとプレッシャーにもなりますし、十分な時間が足りない時もあります。そんな時は6割から7割程度の結論が出てれば事足りる時もありますから、大まかな答えを準備して打合せに臨むとよいかもしれませんね。

次は、仕事仲間と接するときに誠意を持って応対できたかということです。やはり仕事は真剣勝負。適度な緊張感を持って打合せしたいですね。

最後に、内容を理解した上で打合せをしたかということ。腑に落ちない部分があれば、関係者に問うて理解する必要があります。そういう姿勢を持つことで、仕事に後戻りがないよう進めていきたいですね。

毎回真剣過ぎて暑苦しく思われることも多々ありますが、心底に相手を敬う気持ちをもちながら接していきたいですね。

vol.21

■未来の電気工事士たちへ vol.21

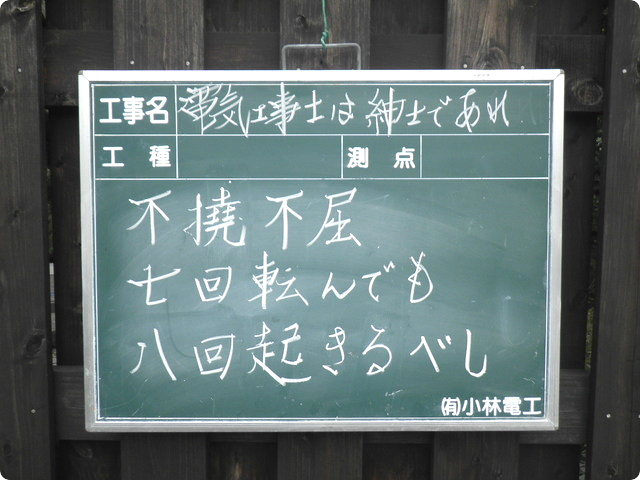

【不撓不屈。七回転んでも、八回起きるべし。】

こんにちは、小林電工です。

前回に続いて、失敗のリカバリーについてです。

「不撓不屈」

強い意志を持ち、どんな苦労や困難にもくじけないこと。

言うは易し、行うは難しですが、精神的に転んでも、その度に起き上がれば心の負けはないということです。もちろん心が折れそうな時もあるかもしれませんし、とても難しいということは分かっています。

小生も身をもって感じていますが「挫折」を知っている方が、落ち込んだ時のモノの考え方や捉え方が前向きになると思います。

ただ、アプローチの仕方が間違っていて失敗を重ねることは、根本的にスタンスを変えることも必要になりますが、不惑の想いでゴールが見えている場合は突き進むことも大事であると思います。

中庸(ちゅうよう)の精神で、バランス良く客観的に判断しながら歩みを続けましょう。何度転んでも、その度に立ち上がれば、行き着く先はゴールしかありません。

Never give up !!(決して諦めるな)

※中庸:かたよることなく、常にかわらないこと

vol.20

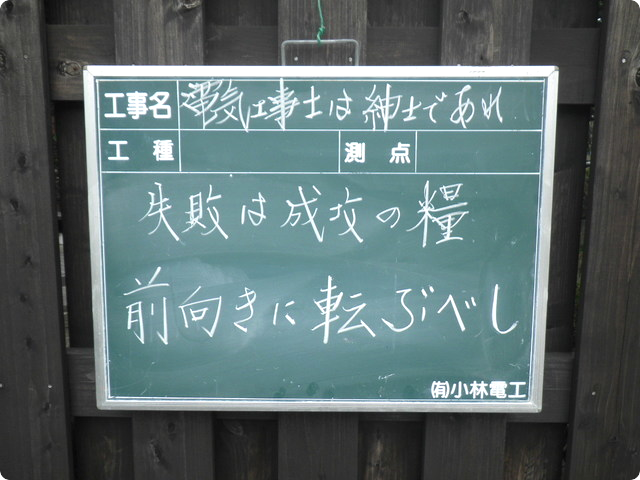

※画中「成攻」→正しくは「成功」

前向きに攻めたい気持ちの表れで「成攻」とした

■未来の電気工事士たちへ vol.20

【失敗は成功の糧、前向きに転ぶべし。】

こんにちは、小林電工です。

準備万端で仕事に臨んだつもりでも、結果的に失敗する事があります。なぜ失敗したのかを考え、同じ失敗を繰り返さないことが重要です。大事なのは自分で原因を考えるということ。

そこで大切なことは、その失敗を次の成功の糧にするということです。その失敗を忘れずに自身の経験値にストックしておくことで、次の成功につなげることが出来れば、その失敗は成功の糧となります。

しかし心では分かっていても、その失敗が他人に影響してしまうと気分も晴れず落ち込んでしまうこともあります。特に責任感の強い人は、精神的に自分を追い込むことになるかもしれません。

そんな時は、前向きに転ぶという心掛けをしておきましょう。例えですが、100m走では転びまくっても、いつかはゴールにたどり着く。失敗しないに越したことはないですが、人間ミスもあります。

ベストを尽くした上での失敗であるならば、それを糧にして、くよくよ悩まず是が非でもやり遂げる気概をもって次の成功につなげましょう!

vol.19

■未来の電気工事士たちへ vol.19

【摩擦は、人を磨く。】

こんにちは、小林電工です。

地中埋設配管など幹線ケーブルの入線工事をする時、管路の摩擦が大きいとケーブルを引く力も比例して大きくなります。

労力の負担を軽減するためにケーブルローラーや潤滑剤などの通線工具を用い、施工性を上げたりします。

ケーブルサイズが太いと本当にしんどい時もあります。いかに摩擦を減らせるかが作業をスムーズにできるか否かの分岐点になります。一方で、コミュニケーションをとる際に(人によって)大小の違いはあるけれど、心労的に摩擦を感じるものです。

しかし考え方によっては、この摩擦を受け止め克服していくことで、自身は認識していなくても人間的に一回り成長しているものです。毎回真正面から受け止めず、時には(通線工具のように)上手く受け流すことも覚えておく価値はあります。

正面から受け止めて乗り越えることも重要、それと同時に柳のように風を受け流すことも重要。

これから歩む長い道のり、時には気楽に進むことも大事です。

Take it easy !! (気楽にいきましょう!)

vol.18

■未来の電気工事士たちへ vol.18

【一つの仕事を、きちんとやる。】

こんにちは、小林電工です。

始めから完璧に仕事をしようと思うと、気分的に重荷になるものです。

始めはサクッと取り掛かり、取りあえず60~70%程度に仕上げます。そこから徐々に100%に近付けていくと、気分的に楽だと思います。

ただし、任された仕事は最後まできちんと完遂することが大切です。スタート時はザックリまとめ、ゴール付近ではきちんと仕上げる。

「言うは易く、行うは難し。」

小生も日常の業務において実行し、少しずつでも前に進みます!

vol.17

現場作業は不安を解消することが肝要

■未来の電気工事士たちへ vol.17

【気分が不安でも、果敢に攻めろ。】

こんにちは、小林電工です。

仕事で気分の乗らない時があるものです。

しかし、仕事を進めて軌道に乗り出すと、気分も乗ってくるものです。

何となく気分が乗らない時でも果敢に仕事に取り組むことで、その日を振り返って全く仕事が進んでいないという事態を避けることができます。

やるべき仕事をコツコツしていく。シンプルなことですが、とても大切なことであると思います。

※注意:感電など、現場作業で不安な時は上司や先輩に必ず助言を求めること。

vol.16

■未来の電気工事士たちへ vol.16

【実績を重ねていく事が前進である】

こんにちは、小林電工です。

一流の職人さんでも、仕事を始めた頃からスマートに業務を遂行出来ていたわけではなく、最初は丁稚からのスタートです。

徐々にですが、先輩職人さんにちょっとした仕事を任される時がやってきます。配線工事に例えると、一部屋の照明とスイッチを自分で図面を見て、考え、配線工事するわけです。

先輩にその仕事を確認してもらい、問題なければ次に進みます。ここで重要なのは、はじめは間違っていても良いということです。なぜ間違ったのか、再度自分で考え理解し、その失敗を二度繰り返さなければOKであると思います。

仕事の大小にかかわらず、実績を重ねていくこと自体が前進なのです。そしていつの日か、後輩に仕事を教える立場になり、気付かないうちに一人前の職人さんになっていくのです。

焦らず小さな実績をこつこつ重ねていくことが、確実に自分の力になっていくということ。

まさに、「継続は力なり」の精神で前進していきましょう!

vol.15

■未来の電気工事士たちへ vol.15

【照明設備の可能性】

こんにちは、小林電工です。

「電気設備で感動を与えることはできるのか」とは、小生がよく考える主題です。

お客様との最も身近な接点は何かと考えた場合、住まいの照明が候補としてあげられると思います。

電気設備工事が完成に近づき照明を点灯させると、素直に嬉しくなるものです。子どもが学校から帰り、お母さんが夕飯の準備をし、お父さんが仕事から帰り、家族みんなで食卓を囲みコミュニケーションをとる。両親と同居の場合ですと、おじいちゃん、おばあちゃんも一緒に団欒する。孫の笑顔が、元気の源。

仕事の都合など、家族みんなで食卓を囲むことは難しいことかもしれませんが、一家団欒で過ごす家庭の明るく豊かな雰囲気は子どもの情操教育にとって、とても意味があることだと思います。

私たち電気工事士は、こういう人々の集まる場の光環境を創造する仕事でもあります。お客様の笑顔は、私たちの誇りである。

プライド、電気工事士。

照明設備に可能性を感じる次第であります。

vol.14

■未来の電気工事士たちへ vol.14

【段取り8割、仕上げ2割。】

こんにちは、小林電工です。

今回は一つの仕事にかける時間配分についてです。言葉の通り仕事量を100%とした場合、準備に80%、実際の作業に20%の時間を割くということですが、小生も痛感している次第であります。

図面を理解し把握して、作業を始めたら極力図面を見ずに進行できるようにしておくと、格段に作業時間を短縮できます。たびたび図面を見ながら作業をすると、思いのほか進まないものです。気が付いたら、一日経っているような・・・(汗)

結果的にその積み重ねが、振り返ると膨大な施工時間の短縮につながっていきます。時間制限のある現場もありますし、他業種との取り合いで時間に余裕がない場合もあります。そんな時、前段取りで準備万端にして完成までシミュレーション出来ていたら、あとはスピード感をもって安全第一で作業を行えばスマートな仕事ができると思います。

そんな一流の仕事ぶりを周囲は見ているものです。我が身も引き締まる思いですが、緊張感を保ち、ピシッと良い仕事をしていきましょう。

vol.13

■未来の電気工事士たちへ vol.13

【チームワークの重要性】

こんにちは、小林電工です。

電気設備には配管にケーブルを通す入線作業というものがあります。幹線(大容量の電力を供給)ですとケーブルサイズも大きくなりますし、サイズに比例して重量もでてきます。

電動ウィンチなどで機械的に入線するときもありますが、現場によっては地力でするときも多々あります。

やはり機械は文明の利器とでも言えましょうか、パワーが違いますし正直助けられます!

しかし、職人さん同士、息の合った掛け声で入線し、通線完了したときは何とも言えない充実感と達成感で満たされます。もちろん疲労もたまってきますが、『チームワーク、ここにあり!』と一人、感慨にふけることもあります。

個人的には、チームスポーツも好きです。

One for All, All for One.

一人はみんなのために、皆は勝利(完工)のために!

やや強引ですが、工事完成のためにチームワークを大切にしたいですね。忘れてはいけないのが、一人ひとりが自立した職人スピリットを持つことです。若手と中堅、ベテランの技術者がフォローし合って、楽しく現場を動かしていきたいですね。

vol.12

■未来の電気工事士たちへ vol.12

【スマートグリッド ―smart grid―】

こんにちは、小林電工です。

スマートグリッドとは通信機能をもった機器やソフトウェアを介して、負荷(ビルや住宅など)や各種発電システムを送電網に接続することにより、供給・需要の双方から電力の最適化を図る次世代送電網を指すことが多い。

つまり、負荷の情報をリアルタイムで通信し、それに必要な電力を供給するシステムであり、省エネルギー化を図るということである。

スマートグリッドの摘要範囲が都市の場合はスマートシティ。情報・エネルギー、社会インフラなどに適用した場合がスマートコミュニティ。住宅に適用した場合がスマートハウスと呼ばれている。

明治時代に幕をあけた電気設備の発展スピードは凄まじいものがあります。これからの時代、電気設備業界の役割は多様にして不可欠なものであり、ますます重要になってきました。

電気工事士の挑戦に終わりはありません!

vol.11

■未来の電気工事士たちへ vol.11

【隠れる部分に、芸術性を見る。】

こんにちは、小林電工です。

電気設備において鉄筋コンクリート造の建築物の場合、コンクリートに隠れてしまい将来的に見えなくなる配管やボックス(電設資材の一種)があります。

極端な言い方をすると、将来的に見えなくなってしまうので見栄えの精度はあまり求められません。しかし、職人さんというのは見えようが見えまいが、ピシッと高品質の仕事をするものです。

工事写真管理でその仕事を撮影するのですが、青空に向かい鉄筋にピシッと結束してある配管を見ると、そこに芸術性を見てしまいます。(※私論です)

数日後にはコンクリート打設により見えなくなる配管達ではありますが、春になり限られた時間美しく咲き、そして散ってゆく桜のような諸行無常さと似たような感覚を抱いてしまいます。(※あくまで私論ですが)

鉄筋コンクリート造(RC造)の場合、柱や梁といった構造体の骨の役割を果たす配筋(組まれた鉄筋)の勇ましく力強い光景にも、やはり儚ささと共に芸術性を見る次第です。

そこに、職人さんの目立ちはしませんが華やかさがあります。まさに、「いぶし銀」のオーラですね!

追伸

2014 ソチ五輪の女子フィギュアスケート フリーの演技が披露されましたが、日本代表の各選手の躍動と芸術性に、こころ震わせ感動した次第です。とくに浅田選手の演技終了後の笑顔は最高でしたし、感極まるものがありました。メダル以上の大切なものを感じることが出来ましたし、本当に感動をありがとう。

vol.10

■未来の電気工事士たちへ vol.10

【電気設備に、夢をみる。】

こんにちは、小林電工です。

今回は照明についてのお話を。部屋に明かりを燈(とも)すと、ココロまで明るくなる気がします。

冬の季節、あたたかな光は心を和ませてくれます。電球色の光が織り成す部屋の雰囲気は、ホッとした気持ちにさせてくれます。太陽への情景が、凍えた身体と疲れをときほぐしてくれるとでも言えましょうか。

私論ですが、照明設備の効果として2通りの「明るさ」があると思います。一つは、空間における光の照射によって生じる科学的な明るさ。もう一つは、空間の雰囲気を変え、気品や和み、癒しを与えてくれる主観的な明るさ。

科学的な明るさは計測器などで数量化できますが、主観的な明るさは個々人の満足の大きさで表わせますので数量化できません。

この主観的な明るさにより住まいの雰囲気を変えることで、家族の団らんやコミュニケーションなど、暮らしをもっと心地よくできると嬉しいですね。

「電気設備に夢をみる」

この挑戦にゴールはありませんが、これからも明かりの未来を学問していきたいですね。

最後に一句、御付き合いください。

「雰囲気の 明るいところに 笑顔あり」 無季

・・・、あまり上手くありませんね(汗)

vol.9

■未来の電気工事士たちへ vol.9

【エジソンの白熱電球。】

こんにちは、小林電工です。

昨今ではLED照明が光源の主流となりつつありますが、それ以前は白熱電球、蛍光灯と省エネルギーに向け変遷してきました。

白熱電球の歴史は古く、1879(明治12)年10月21日にエジソンが、点灯実験を成功させました。白熱電球の実用化の取り組みはエジソン以前にも知られていましたが、性能と実用性を強化し、白熱電球を好適の端末負荷に捉えたエジソンの取り組みが注目を集めた経緯があるようです。

江戸時代の光源は行灯(あんどん)や提灯であり、光源としては主に菜種油などが使われていました。蝋燭(ろうそく)を使ったものは高価であったため、主流ではなかったみたいです。

電気エネルギーによる産業・社会基盤を構築する上で、白熱電球の実用化は、光源の世代交代であったに違いありません。また、人間の活動に必要な光環境を実現するという意味において

白熱電球の実用化は画期的であったと思われます。

小生の私論ではありますが、行灯の光や障子越しに洩れる優しくあたたかい光と穏やかな影は、「陰翳礼讃(いんえいらいさん)」としての美しさがあると思います。

キャンドル(ロウソク)のもっているあたたかな光は、疲れた身体と心を、ときほぐしてくれる気がします。

vol.8

■未来の電気工事士たちへ vol.8

【電気工事士 プライド】

こんにちは、小林電工です。

今回は私共のアイデンティティでもあります電気工事士についてです。電気工事士(第一種、第二種)は電気工事士法において、電気工事の欠陥による災害発生の防止について法律で定められている国家資格です。

消防法で定められている消防設備士(国家資格)と同様、火災などの災害や事故の防止を最たる目的とし、如(し)いては、人命や資産を守ることにつながるものです。

また、照明設備は人間の活動に必要な光環境を技術によって実現します。工事が完成し照明が点灯すると、何ともいえない充実感や達成感があります。

多様化する建物のエネルギー利用や情報化社会の到来と共に進化するインテリジェント・ビルの誕生、建物の利用安全上最も重要な防災・防犯など、時代の発展と共に電気設備にかかる期待は大きくなってくると思います。

共に頑張りましょう、電気工事士!

vol.7

■未来の電気工事士たちへ vol.7

【鳴かぬなら 微笑みかけよう ホトトギス】 俳句

こんにちは、小林電工です。

今回は小生が思うコミュニケーションの手法を、ホトトギスの鳴かせ方に例えてみました。

電気設備に限らず、職人さんというのは丁稚から徐々に技術を覚え、一人前になっていくものです。丁稚(でっち)の頃は、工具や材料の呼び方も勉強中であり、何かと動きもぎこちないものです。

ある程度経験を積んでくると、部分的に作業を任されたりしますが、自分で考え挑戦してみるものですが、どうしても自信が持てず、行動に移すのをためらうもあります。

そんな時に、怒鳴り散らして教えるよりも、『どこが分からないんだ?』、『何か腑(ふ)に落ちないところがあるのか?』というように、太陽のような寛大な気持ちで対応してみるのも一つの手です。

職人の世界は厳しいものですが、口下手でも努力している後輩には、たまに、声を掛けてあげるのも良いかもしれません。

そういう後輩が、いつの日か立派な職人さんになり、次代の若手に技術を継承していくことになるでしょうから。

vol.6

■未来の電気工事士たちへ vol.6

【工具を大切にすると、仕事も美しい。】

こんにちは、小林電工です。

電気設備においてですが、職人さんの作業車を拝見しますと、工具や材料がピシッと整理して積み込んであることがあります。

それに工具一つ一つまで、手入れが行き届いているのを見ると、見ている方も心が爽やかにスキッとしてきます。

そういう職人気質というものは、現場にも表れることが多々あり、良い仕事につながっていくものと思います。先輩職人さんが工具を大切に扱っているのを見ると、後輩職人さんにもその精神性が脈々と受け継がれ、いつの間にか社風となっているわけです。

工具を大事に扱うと愛着も生まれ、技術をサポートしてくれます。気持ちの入った「いい仕事」に繋がって行くのかもしれませんね。

やや精神論っぽくなってきましたが、工具を大切にしている職人さんは信頼できる気がします。

vol.5

■未来の電気工事士たちへ vol.5

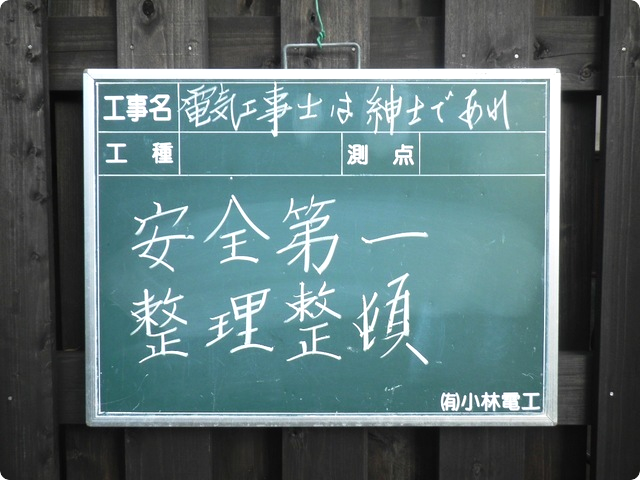

【安全第一、整理整頓。】

こんにちは、小林電工です。

今回は建設業の本丸と言っても過言ではない「安全」についてです。

建設工事現場では、工程の進捗にあわせて作業内容や作業環境が日々変化します。電気設備に関しては、感電事故の可能性もあります。したがって、少しでも油断をすると、死亡・重傷災害につながる恐れがあるわけです。

それを防ぐために、作業現場では朝礼などで、工事内容の確認をしたり、作業所全体としての危険箇所などを全員で把握するわけです。さらに、危険予知(KY)活動などを行い、作業に潜む危険を予想して指摘しあい、災害を未然に防ぐよう意識付けします。

このように、安全に関してはベストを尽くす必要があり、無事故・無災害が当然であり、かつ最重要課題になるわけです。しかし、職人さん一人ひとりの行動までは管理する事はできないため、現場の第一線では当人が気をつけるしかないと思います。

疑問に思った事や技術的に不安に感じた事は、職長さん(監督さん)に率直に聞くことが大切であると思います。遠慮は入りません!

堅い事を長々と書いてしまいましたが、安全に関しては言って過ぎることはありません。それに資材の整理整頓や現場の清掃をしますと、心までスッキリした気持ちになります。そういう目の行き届いた作業所は、事故や災害の発生する可能性が低いように思われます。

後輩は先輩の姿をみて育ちますから、整理整頓・清掃、ぜひとも習慣化してほしいです。

『今日も、ご安全に!』

vol.4

■未来の電気工事士たちへ vol.4

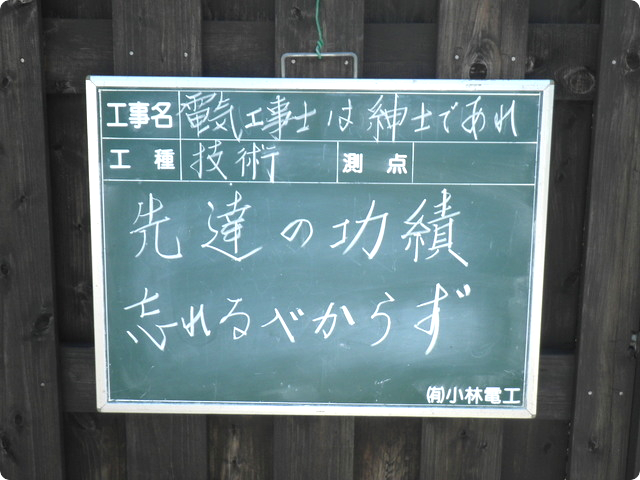

【先達の功績、忘れるべからず。】

※先達(せんだつ)

こんにちは、小林電工です。

電気設備に金属管配線という施工方法があります。例えば、照明器具とスイッチを電線で結ぶ場合に、金属製の管の中を通線する工法です。工場などで主に金属管配線は用いられます。

小生の私論ですが、この金属管配線には「いぶし銀」の美しさがあります。つまり、それ相応の技術力が必要なのです。

経験と技術に裏付けされた金属管配線には、シャープな美しさが感じられます。

昔はコンクリートに打込む(埋め込む)配管に金属管を使用しており、鉄筋と鉄筋の間に配管を通して結束していました。もちろん、それ相応の手間が掛るわけです。それに対し近年は、可とう性をもつ配管(弾性変形しやすい配管)が主流になり、小生などでも、スムーズに配管することが出来ます。

保守などで(築30年超の)建物の天井を覗いた時、たまにコンクリート打込み金属配管に出会いますが、『先達の功績、忘れるべからず!』と一人、感慨にひたるわけです。

配筋(鉄筋組立て)後の“限られた”時間の中で、キレのある動きで配管されていたのでは?と

『電気工事士の極み、ここに有り。』とか勝手に連想してします次第です。

やや熱くなってきたところで、一句、お付き合いください。

『先達の 技術想ひし 躯体かな』 無季

※躯体(くたい)・・・建築の主要な構造体、骨組み。

vol.3

■未来の電気工事士たちへ vol.3

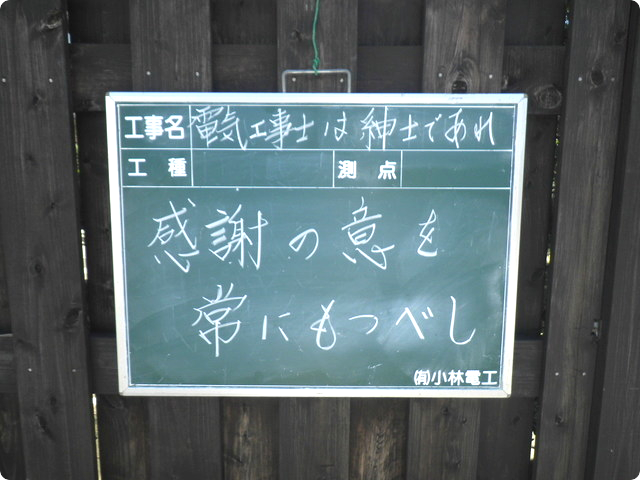

【感謝の意を、常にもつべし。】

こんにちは、小林電工です。

仕事をしていると、中にはミスをする場合もあります。

電気設備の場合、発注者の方や工事監理者の方、建築の監督さん、機械設備の担当者さんと協議し、工事を進行していくわけですが、現場が納まらなかったり、またはミスに気付いたりと、自分ではフォローできない場面が発生することがあります。

その時は、ミスを改善できる方に(職能的に復旧できる職人さん達に)お願いするわけですが、快く対応(作業)していただいている姿勢をみると、反省する気持ちと同時に、感謝の気持ちも沸いてきます。

失敗しないよう、事前に準備して完璧を心掛けるのですが、ついミスが生じることがあります。その時は、いろいろな方々に迷惑を掛けてしまうわけで、日頃より感謝の気持ちを心がけて、仕事に励みたいものです。

vol.2

■未来の電気工事士たちへ vol.2

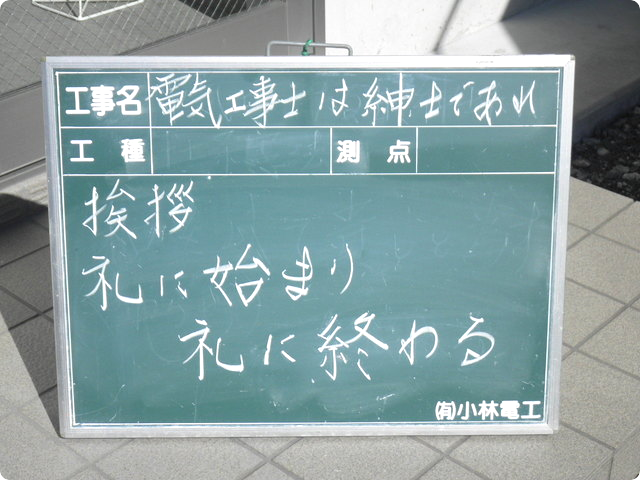

【礼に始まり、礼に終わる。】

こんにちは、小林電工です。

武道の基本として、相手に対する敬意をもって試合に臨み、勝ち負けに関係なく、相手を尊重しなければならない心得であると理解しています。

建設現場においても、『おはようございます!』で始まり、作業終了後も『お疲れさまでした!』で終わることが、コミュニケーションを円滑に図るための基本であると確信しています。

電気設備工事以外の他業種の職人さんの仕事を眺めていますと、一朝一夕には修得できない技術であると心底思います。だからこそ、相手には敬意をもって接することが大切です。

礼儀とは、人を敬う「思いやり」の気持ちであり、日本には脈々とその精神性が受け継がれているのかもしれません。

ついつい熱が入ってしまい長くなりましたが、挨拶は礼節の基本であると信じております。

vol.1

■未来の電気工事士たちへ vol.1

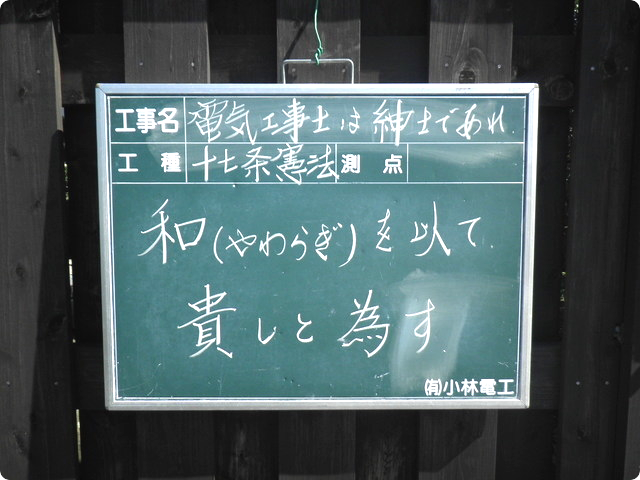

【和(やわらぎ)をもって、貴(とうと)しとなす。】 出典:十七条憲法

こんにちは、小林電工です。

建築作品は工事現場に建設業28業種の職人さん達が入り、力を合わせて完成します。

※28業種、必要ない時もあります。

電気設備を担当する私共としましても、電気工事と消防施設工事を施工します。

建築作品の場合、作業所長さんをはじめ他業種の職人さんとも和気あいあいとした雰囲気作りを心掛け、無事故・無災害で工事を完成させたいものです。