照明日記

明かりがもたらす、アンビエンスという概念

※ambience(アンビエンス)とは音楽用語で雰囲気、環境などの意味

drawing

照明設備とアンビエンス。

科学的な客観性と個々人の主観性の融和こそが、暮らしの照明環境に新たな価値をもたらし、豊かな住環境の創造に繋がるのではないでしょうか。

個々の空間における雰囲気を肌で感じ、体得した現場観と培った感性に基づいた照明史観を伝えていくことが使命であると考えています。

電気設備技術を提供してきた私たち電気工事士のもう一つの役割は、「家族の団らん」や「友との団らん」というプリミティブな人間の営みの上で、とても大切なコミュニケーションという"場"の創造であるかもしれません。

■照明と情熱 vol.12

シンプルな機能が、暮らしの便利さを飛躍的に向上させた

Photograph: 国民ソケット(Panasonic)

vol.10で登場した写真ですが、電灯文化普及の過渡期に見受けられた「一室一灯」時代のあり方です。

LED電球の取付架台(ソケット)が一部屋に一つ設置されていたのです。まだ壁にコンセントが無い時代です。ですからコンセントを使う時は、一旦電球を取外してから使う必要があったのです。

そこに颯爽と登場したのが「国民ソケット」であり、コンセントを常備することで、使い勝手を飛躍的に向上させました。(写真参照)

vol.11は主灯と副灯で構成される2号国民ソケットです。主灯・副灯・コンセントの3号国民ソケットと、より便利なように進化していきました。

もちろん、国民ソケットの直下には卓袱台と美味しい御飯を囲む家族の団らんがあったことは想像に難くありません。

この明かりがもたらす何とも温かい雰囲気、まさに小生が目指すアンビエンスそのものです。

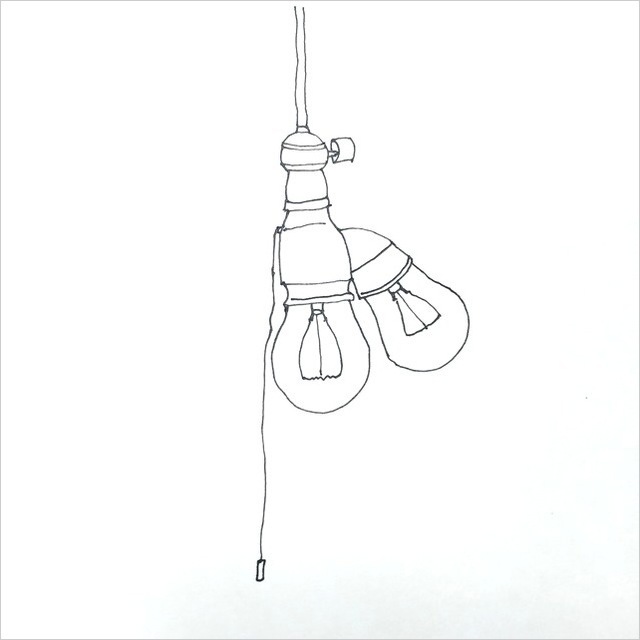

■照明と情熱 vol.11

電灯の幅が広がった、国民ソケットという秀逸

Photograph: 国民ソケット(Panasonic)

vol.7で登場した「国民ソケット」、まさに電灯文化普及のために登場した時代の寵児です。

写真はパナソニックの2号国民ソケットです。主灯と副灯を紐(専門的にはプルスイッチという)で制御できる優れもの。

ちなみに写真は主灯(下向き)がLED電球、副灯が白熱電球です(※1)。時代の経過を表現しています。

小生的には、LEDクリア電球の造形そのものに芸術性があり、国民ソケットに取付けたLED電球には、マルセル・デュシャン(※2)のレディ・メイド(※3)を彷彿とさせる美しさを見出せると一人思うところです。

主観的な話は別とし、この国民ソケットの昭和ロマンのような雰囲気がとても面白く、松下幸之助翁の偉大さを改めて感じさせます。

※1 LED電球・白熱電球、共にパナソニック製

※2 マルセル・デュシャン(Marcel Duchamp): 20世紀美術に影響を及ぼしたフランスの美術家

※3 レディ・メイド: デュシャンにより提唱された芸術上の概念。既製品の意

■照明と情熱 vol.10

暮らしの明かり、クリアタイプLED電球

Photograph: LED電球(Panasonic)

青色LED(※1)の実現に伴い白色光源が可能となる中で、暮らしの明かりにもLEDが普及してきました。(※2)

LED電球も年々技術開発され、今日ではクリア電球タイプも出てきました。いわゆる昔の白熱電球の形状に似たLED電球です。(※写真)

吹き抜けやリビングに用いられるシャンデリア照明にも、クリアタイプのLED電球であると意匠的にもマッチします。

しかも省エネルギーで長寿命の一石二鳥の活躍です。ランプ交換の保守が必要なくなるので手間も省けます。

電球色(昔ながらの白熱電球色)から昼白色(蛍光灯のような白色)などの色温度と光束(明るさ)のバリエーションも豊富ですので、適材適所の明かりを実現できます。

小生の薦める明かりの選定基準は、2つのパターンに分別できます。

1.くつろぎの明かり…リビングや居間には電球色

2.執務の明かり…読書や学問には昼白色

もちろんケースバイケースで選びます。スッキリした明かりがお好きな方は、リビングも昼白色を採用。くつろぎの雰囲気で読書をされたい方は電球色を用いるなど。

明かりの組み合わせは自由自在。

そこに照明のもつ可能性、ロマンが感じられます。

少々長くなりました、、

※1 2014(平成26)年、ノーベル物理学賞を受賞された赤崎博士、中村博士、天野博士が開発・実現

※2 LED: Light emitting diode(発光ダイオード)

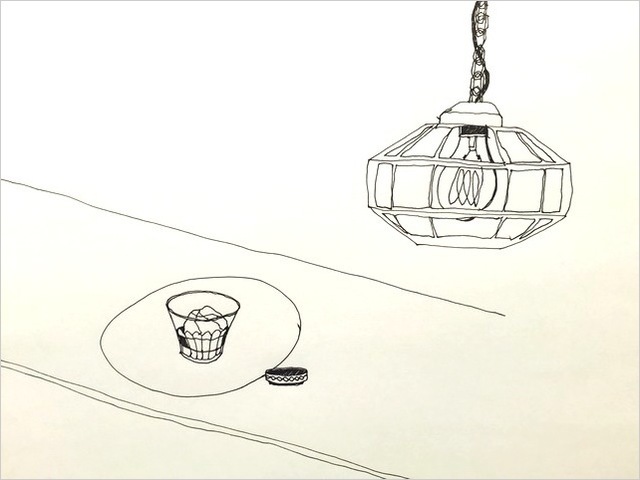

■照明と情熱 vol.9

Lighting in the Bar、紳士が纏うアンビエンス

drawing: Lighting in the bar

電球色の落ち着いた雰囲気を醸し出すバー。まさに紳士の集まる場に相応しいアンビエンスです。

場の雰囲気に溶け込み、けっして自分を主張し過ぎない照明器具たち。その姿には、カウンターに座る男たちの背中に負けないほどのダンディズムが漂います。

日々の仕事に全力を尽くした男たちへ「明日」という希望を与えるために一役買いたい。

照明がもつ「希望」という可能性

■照明と情熱 vol.8

メンテナンスフリー、LED防犯灯という優れもの

Photograph: LED防犯灯

今日まで防犯灯は町の街路を見守ってきました。先頃まで主流の光源は蛍光灯でした。蛍光灯(直管20W)は点灯寿命が約8500時間ですので、1日10時間点灯すると考えて約2年の経過で交換作業が必要となってきます。

防犯灯は電力会社様の善意で電柱に設置してあることが多く(弊社の地元では九州電力)、交換作業には電気工事士の技術が必要です。※1

青色発光ダイオード発明(※2)の恩恵を受け、LEDで白色光源が可能となり、今年はLED防犯灯が主流となってきています。

LED防犯灯は光源寿命が約60000時間ですので、理論上10年以上も交換作業が不要となり、保守の手間が格段に少なくなります。

町を見守る町内会長さんのお世話も少なくなり、私たち電気工事業者も仕事を通じ社会に貢献できます。

ありがとう、LED防犯灯※3

※1 地面からランプ交換専用棒で取替えが可能な機種もあります

※2 2014(平成26)年、ノーベル物理学賞を受賞された赤崎博士、中村博士、天野博士が開発・実現

※3 LED: Light emitting diode(発光ダイオード)

■照明と情熱 vol.7

「国民ソケット」、電灯文化普及のための立役者

drawing: 国民ソケット

住宅で電球が使用されるようになったのは明治末頃からであり、大正から昭和初期にかけて都市部から普及していきました。※1

この頃は白熱電球による一室一灯の時代であり、一般的にはコンセントは壁にはなく電球用ソケットから分岐して電化製品を使用されていました。

この手間のかかる問題を解決した製品が「国民ソケット」であり、松下幸之助氏(パナソニック創業者)が開発された画期的な商品です。紐を引くことで電球の点灯が制御でき、コンセント差し込み口が常備されているものもあります。※2

国民ソケットの開発が住宅における電灯文化の発展に寄与した影響は大きく、日常の暮らしに利便性という価値をもたらしました。

そこには卓袱台を囲む笑顔あふれる家族の団らんの情景が想起されます。

※1 引用「電気設備技術史」一般社団法人 電気設備学会

※2 出典「パナソニックミュージアム ―松下幸之助歴史館」Webページ

■照明と情熱 vol.6

"Made in Japan" 日本で最初の白熱電球

drawing: 国産電球

1890(明治23)年、白熱舎(東芝の前身)が京都の竹フィラメントを使って製作した12灯が、日本で作られた最初の炭素電球です。※1

白熱舎の共同創設者の一人である藤岡市助氏の情熱によって、日本で初めて国産電球が点灯されました。※2

輝く電球の明かりの元、食卓を囲む”家族の団らん”の風景が思い浮かびます。白熱電球の灯りは、人々の暮らしに心の豊かさという価値をもたらしたのです。

※1 引用「電気設備技術史」一般社団法人 電気設備学会

※2 出典「東芝未来科学館―藤岡市助ものがたり」Webページ

■照明と情熱 vol.5

太陽光という古からの贈り物

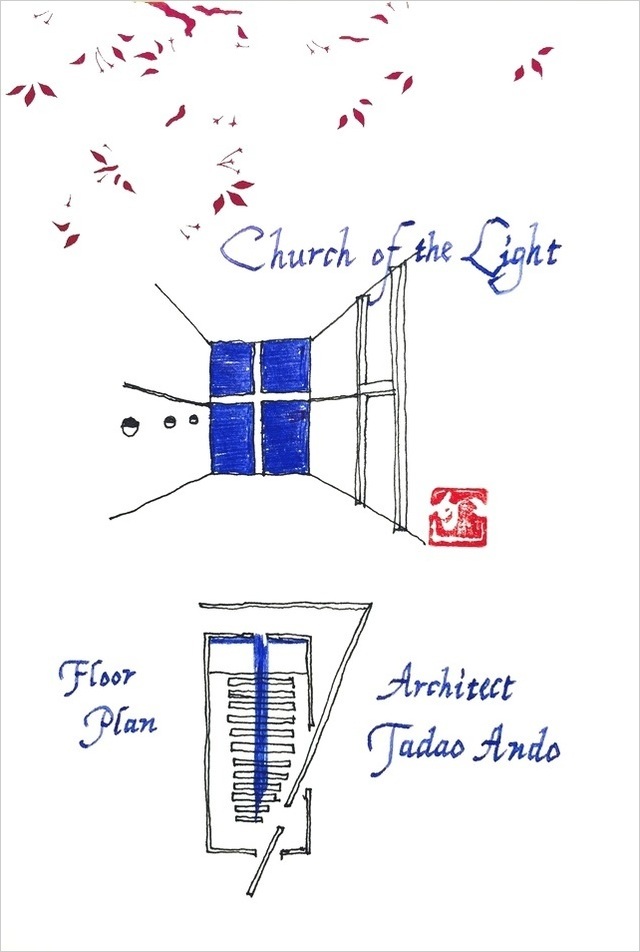

drawing: 光の教会

paper: シルクはがき【鳩居堂】

pen: Twist【ペリカン】

「光の教会」建築家・安藤忠雄氏が設計された光の芸術ともいえる建築。余計な装飾がなく、打放しコンクリートのスリット(切れ込み)から差し込む一筋の光の十字架が、空間に静けさを与えます。

近代建築の巨匠 ミース・ファン・デル・ローエのいう「Less is more」の真髄とも言えますか、このシンプルな光の芸術を人口光である照明で表現することは可能であるのか。

丁稚(でっち)でもある小生が思い悩むことではないのですが、照明の原点、発想の基ともなったのは太陽への憧憬であったかもしれません。

この建築を生み出した安藤氏は言っています。

「何のために、誰のためにつくるのかという、最も大切な問いを常に自分自身へと投げかけること」※1

この空間で祈りをささげる人々が心を一つにできること。クライアントのことに想いを巡らせて”かたち”になったのが、光の十字架であったのかもしれません。

物事を考え抜くこと。肝に銘じて歩んでいきます。

※1 出典: 自ら仕事を創造せよ(安藤忠雄著)

■照明と情熱 vol.4

スペースに応じた照明という選択

image: 「禅」ZEN

日本の住宅における照明は、部屋の広さに応じた照明器具で空間全体を照らす方式が一般的であると言えます。

江戸時代まで日本は穏やかな影をつくる行燈(あんどん)という優しい光を日常的に用いていました。

その行燈の明かりには空間の風格や雰囲気という価値が内在し、「陰翳礼讃(いんえいらいさん)」という日本の伝統美を見出したのです。

家族団らんの食卓での明かり、リビングでのくつろぎの明かり、読書の明かりなど、用途に応じた照明を部分的に使い分け、必要な場所に必要な照明で過ごす暮らしのあり方も、一考の余地があるかもしれません。

■照明と情熱 vol.3

日本が誇る芸術的アンビエンス

drawing

この場所だけは訪れたかったホテルオークラ東京旧本館メインロビー。建築家・谷口吉郎氏が手掛けた日本モダニズム建築の傑作と言われています。

古墳時代の切子玉形を模した照明「オークラ・ランターン」が醸し出す雰囲気は、芸術的な照明環境の真髄ともいえるのではないでしょうか。

このアンビエンスを住環境に反映させたく存じます。もちろん芸術作品ともいえる照明を用いるのではなく、一般的な照明器具による雰囲気づくりを提案させて頂きます。

電球色の温かな光が空間を和らげる。このアンビエンスの実現こそが、家族の団らんにつながることと信じています。

■照明と情熱 vol.2

エジソンの白熱電球

drawing: エジソンの白熱電球

穏やかな家族の団らんの時刻、住宅の窓から漏れる電球色の光。今では日常の風景となった照明という技術の起源は、エジソンの白熱電球に辿りつきます。

小生が生まれる100年前の1879(明治12)年、エジソンは実用的な炭素電球の点灯実験を成功させました。今日の日本では10月21日を「あかりの日」と制定してあります※1。

白熱電球はフィラメント(電流を通すと発光する部分)の改良が重ねられ、京都の竹を使用した炭素電球が明治14年から約9年間使用されました。※2

明治15年、東京大学卒業式にてダイナモ(発電機)使用におけるエジソン白熱灯の点火が催されたとのことです。※3

※1 詳細は「一般社団法人 照明学会」

※2、※3 参考文献「電気設備技術史」一般社団法人 電気設備学会

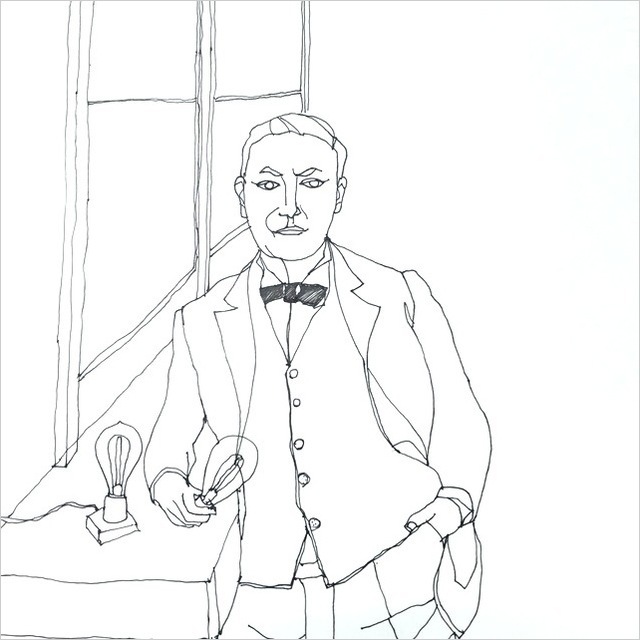

■照明と情熱 vol.1

トーマス・エジソン、暮らしを変えた大発明家

drawing

エジソンの発明が偉大であることは白熱電球の実用化にとどまらず、配電システムの構築があげられます。

発電してから送電、配電と電力網を張り巡らすことで、家庭まで電力を供給するというシステムを築き上げました。

「天才とは1%のひらめきと、99%の努力である」という名言が有名ですが、「たとえ実験結果が失敗だとしても、それは無駄なことではない」という趣旨の言葉も残しています。

プロセスを重要視するといいますか、要は数ある失敗が成功につながる過程であるとも解釈できます。そこには努力が欠かせないということ。

エジソンは煌々と輝く世界を想像して、日々の研究に励んでいたのでしょうか。

言えることは、エジソンの白熱電球が今日の発展を築く上で、とても重要な役割を担ったことは確かであるという事です。